1972年,意大利电影大师安东尼奥尼拍摄了一部长达3小时40分钟的纪录片——《中国》,影片记录了20世纪70年代初真实的中国,这部被认为是“真实描绘中国城乡的诗篇”的纪录片,在当时却曾引发争议……

“带着摄影机的旅行者”

1971年,中国恢复了在联合国的合法席位。1972年初春,美国总统尼克松访问中国;当年秋天,日本首相田中角荣访华,中日两国实现邦交正常化。中国的大门向世界开了一条缝,全世界也在用好奇的眼光,通过这条门缝打量着中国。邀请安东尼奥尼来华拍片,正是希望利用他的国际名望来宣传和展示中国的正面形象。据上海电视台资深记者、纪录片《中国》摄制组在上海拍摄时的中方陪同朱黔生回忆:“那一年,领导关照,安东尼奥尼是意大利的著名导演,在国际上也是很出名的,而且这批外宾又是周恩来总理请来的,所以要我们不卑不亢,有理有节,通过他,把我们好的东西宣传给全世界。”

于是,意大利著名电影导演安东尼奥尼应中国政府的邀请,于1972年五六月间带着摄影队来到中国。他们原本想在中国拍摄半年,但实际的拍摄时间只有22天。纪录片分为三个部分:第一部分在北京拍摄,拍摄场景有著名的天安门广场、长城、故宫、王府井,由中国政府安排参观小学课间活动、医院的针灸麻醉、工厂的工人家庭生活、生产合作社的状况等;第二部分是去河南林县参观红旗渠、集体农庄以及古城苏州和南京;第三部分是导演对上海的短暂观察,从街景到中国共产党诞生地,从新建的居民楼到旧社会的“滚地龙”,从茶馆到大工厂,从外滩到黄浦江上的船户,以旁观者的视角反映当时上海民众的生活。

不过,在安东尼奥尼的认识里,自己是“一个带着摄影机的旅行者”,是用“一个身体上、文化上都来自遥远国度的人的眼光”来看中国,他并没有想到他要承担一个宣传中国的重大任务。所以在纪录片中,安东尼奥尼在旁白里说,他们只是看了中国一眼。

因此在纪录片《中国》里,拍摄者与拍摄对象刻意保持距离,也没有过多的旁白阐释,这与中方邀请安东尼奥尼拍摄纪录片的初衷显然是有差距的。

这是一部长达3小时40分钟的大型纪录片,它记录了许多当时中国的真实影像。安东尼奥尼当年是如何拍摄上海的,“看了中国一眼”,他又看到了些什么呢?

1972年的上海影像

安东尼奥尼的摄影队到上海的第二天就来到了南京路,那是1972年5月的南京路,安东尼奥尼把摄影机的镜头聚焦在行人身上。行人们也在好奇地看着这个外国的摄影队,尽管不知道外国摄影队在拍什么,但他们既没有上前去跟外宾说hello,也没有躲开或走远,有些人还在向后面张望,生怕自己妨碍了外宾们拍电影。当时观望的行人肯定也看到了这个摄影队里最重量级的人物——在国际影坛上颇有名望的意大利大导演米开朗基罗·安东尼奥尼。

安东尼奥尼很快在南京路上发现很多他感兴趣的拍摄对象,譬如几个扫地的环卫工人,他觉得很新鲜,还没有拍完,又来了两个拉劳动车的、蹬三轮车的,还有很多行人,看到他的摄影机,看到有几个外国人,于是围观的人也越来越多,这时安东尼奥尼就不断地抓拍这些围观的路人。

安东尼奥尼曾经说过,其实这部电影是一部关于中国人的电影,他把中国人家庭和群体的生活作为自己记录的对象。不过,在当时的时代背景下,在一旁陪同拍摄的朱黔生却警觉地感到安东尼奥尼摄影队的拍摄有问题,于是,不久之后他就向安东尼奥尼提出了自己的意见,但意大利导演仍然坚持自己的拍摄理念。朱黔生回忆说:“他在拍摄时,不断地抢拍一些我们当时感觉不太好的镜头,譬如说捡垃圾的,譬如说南京路边上的一些小马路。发生几次以后,我就跟他提出这个问题,希望他能够按照我们的要求,在南京路上多拍一些美好的东西。他认为,他拍的东西都很好,都是现实存在的。他很有个性,坚持自己的看法,很倔,倔老头。”

20世纪六七十年代,上海著名的工人新村——番瓜弄,是上海劳动人民在中华人民共和国成立后住进新工房、过上好日子的一个见证,那里还保留着1949年以前的“滚地龙”和1949年以后新工房建造前的茅草棚。当时,番瓜弄是一个向外宾开放的景点,外国人来上海访问参观,总是会去番瓜弄。

为了凸显1949年前后工人住房条件的巨变,在安东尼奥尼拍摄前,朱黔生提出,在“滚地龙”上面竖个牌子,写上“解放前的滚地龙”。其实如今想来,竖个中文的牌子给外国人看,外国人如果不懂中文,完全不会明白其中的意思。

尽管安东尼奥尼不懂中文,但他并没有搞错。在他的影片中,旧社会的“滚地龙”和新社会的新工房之间的对比是明确无误的,只是摄影师的镜头对他们所感兴趣的东西,还是投入了更多的注意力。

如今看来,番瓜弄小区里的少年在石板上打乒乓等镜头,很难说是在暴露阴暗面,现在的老上海人看到这些画面时,更会勾起他们对儿时生活的温暖记忆。

当年的上海是中国最大的工业城市,所以安东尼奥尼来拍摄上海,工厂是一定要去的。安东尼奥尼的镜头里出现了上海炼油厂。当时为了选择一家工厂来让外国摄影队拍摄,有关方面也是花了一番心思的。据朱黔生回忆,当时因为觉得上海炼油厂还有点现代化的味道,所以积极地向安东尼奥尼推荐,然而,安东尼奥尼并没有拍摄工厂的大烟囱、大车间,而是把镜头聚焦在了大批上班工人的身上。当年上海的一些大型工厂,用运货的大卡车来接送工人上下班,现在的交通规则肯定是不允许的。也许安东尼奥尼想以上班工人的众多来反映大厂的气派,而一些工人还抱着孩子上班,可能就更让他感到新奇了。

当时中国的每一个厂就是一个小社会,里面有幼儿园,有学校,而且很多职工都住在厂里,这让安东尼奥尼觉得,中国没有很明显的等级差别。

“一个方向性错误”

黄浦江畔的外滩是上海的标志性景观,过去有一种说法:没有到过外滩,就等于没有到过上海。安东尼奥尼来上海,当然要拍摄外滩,不过,在安东尼奥尼所拍摄的外滩影像里,我们没有看到被称为“万国建筑博览会”的外滩高楼。这同样与他的拍摄理念有关。朱黔生表示:“建筑他拍得并不多,他主要拍人的活动、人的情绪、人的表情,他认为他感兴趣的东西,就是中国目前是什么状况,这些高楼大厦是西方的建筑,他没有多大兴趣。”

当时,安东尼奥尼的摄影队还乘上了一艘游船,在黄浦江上顺流而下,拍摄了许多江面上的自然镜头。黄浦江上大量的小舢板、帆船、手摇船、机器船,让摄影队感到很新鲜。在纪录片《中国》里,更多的是一些珍贵的史料镜头,如今它们已成为体现上海这座城市变迁的特别难得的资料。安东尼奥尼拍外滩时,没有拍万国建筑群,而是把镜头调转过来,由西向东拍,拍了当年差不多和地平线一般高的浦东。有人认为,他犯了一个“方向性错误”。

如今,很多反映浦东沧桑巨变的影片都会用到安东尼奥尼拍摄的这个浦东大全景,感谢安东尼奥尼当年犯下的“方向性错误”,为我们留下了这些珍贵的历史影像。

应该公正地说,当年安东尼奥尼拍摄这部影片时,既没有要刻意宣传中国,也没有要故意贬低中国,而是比较客观真实地记录了当年中国人的生活状态,就像后人评价的那样,这是一部“真实描绘中国城乡”的纪录片。很多年以后,中国的电视人去采访安东尼奥尼先生时,由于生病的原因,老先生已经不大能说话了。

在《中国》这部影片的旁白中,安东尼奥尼先生说,他“只是看了中国一眼”。也许就是这一眼,使他对中国有了感情和依恋。从中国电视人去看望他时拍摄的影片中能够感受到,他还是很想再看中国一眼,多看中国一眼。不过安东尼奥尼再也没有来过中国,他于2007年去世。如果说当年安东尼奥尼来中国拍电影,和中国邂逅,是他人生中的一个传奇,那么,从当年纪录片里的中国影像到如今举世瞩目的中国巨变,就是一个国家的传奇。

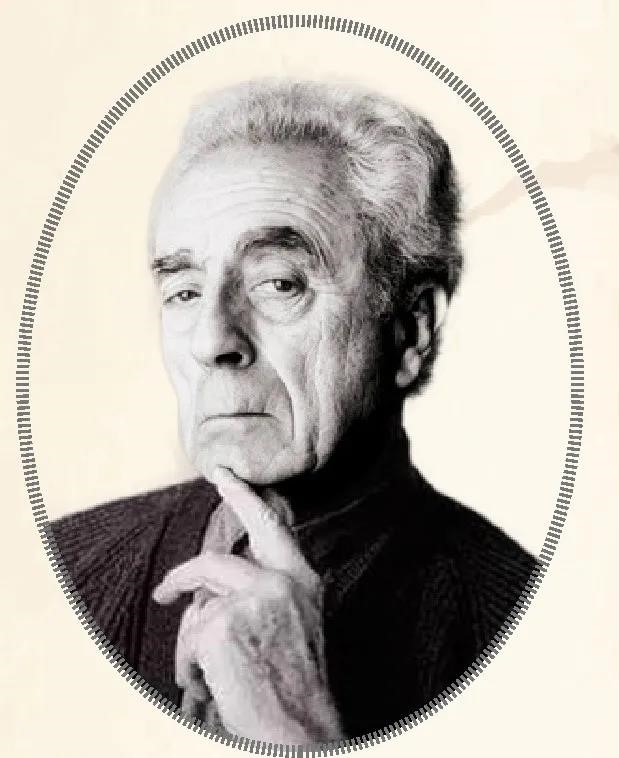

米开朗基罗·安东尼奥尼(1912年9月29日—2007年7月30日),出生于意大利艾米利亚-罗马涅费拉拉,意大利著名导演、编剧,还是一位剪辑师。毕业于波隆那大学。

1943年,独立执导个人第一部电影《波河的人们》,从而开启了他的导演生涯。1966年,凭借剧情片《春光乍现》获得第39届奥斯卡金像奖最佳导演奖提名;1975年,执导的惊悚片《过客》获得第28届戛纳国际电影节主竞赛单元-金棕榈奖提名。1995年,获得第67届奥斯卡终身成就奖。他执导的影片,善于表现现代化社会题材。

1972年,年近60的安东尼奥尼,应邀来中国,以其特有的理性和“日常的方式”,拍摄了纪录片《中国》。然而,这部纪录片却引发了一场中意外交事件,在中国进行了持续一年多的大规模的全国性批判。

影片《中国》于1973年2月初在意大利总电视台分三次播出, 随后在世界广泛发行, 西方国家一些电视台购买播映, 总的反映是正面的、积极的。中国台湾也购买并进行了播放。也许是出于同一文化的原因, 台湾认为影片《中国》是对大陆的负面反映, 暴露了大陆的贫穷、落后和混乱。出于这种阴暗心理, 他们利用《中国》这一影片对台湾民众进行教育, 这成为后来批判影片《中国》时“最有说服力”的依据。

影片《中国》在国外上映后, 引起较大反响, 褒贬不一, 这是对任何事物的正常反应。应该说, 这种反应打破了那时国际社会对中国负面认识一边倒的倾向, 引起对中国两种不同的议论是一件好事。在影片放映过程中, 国外有人向国内反映, 《中国》歪曲了中国人民的形象, 这引起了国内的注意。按照预先商定, 播出片要事先送我驻意大利使馆审看, 但直到播出后的10月才交我驻意大利使馆, 11月10日传回国内审看。12月12日, 姚文元给中央广播局领导打电话说:“请你们查一下, 有个意大利记者叫安东尼奥尼, 在你们国际联络部陪同下拍了一个电视片, 名叫《中国》, 发行很广泛。我听说是严重诬蔑中国的。据说, 美国人花了25万美金。这涉及到意识形态问题, 是在你们联络部陪同下拍的, 要严肃对待。”广播局闻风而动, 立即调查, 战战兢兢地写了情况汇报。12月13日, 中国外交部向安东尼奥尼提出抗议, 表示“遗憾”。中国传统文化中一向喜欢“歌颂”、“赞扬”, 中国人爱听好话, 那时的中国又正处在“文化大革命”的狂热时期, 与世界接触极少, 封闭自傲, 怎能接受得了《中国》所反映的现实?怎能容得下半点儿对中国的“不尊、不敬”?

正巧, 1973年底开始了“批林批孔”运动, 对于“批孔”的用意, 许多人心知肚明。正在这时, 12月17日, 广播局国际联络部有人投其所好, 给姚文元写了揭发信, 揭发影片《中国》在接待和拍摄过程中“丧失原则”的种种“严重问题”。这正中“四人帮”的下怀, 给他们送去一发难得的重磅“炸弹”, “四人帮”借题发挥, 对《中国》的上纲批判迅速升级。江青、张春桥、姚文元等人看了影片《中国》和揭发信后, 大发雷霆, 认为影片“有意歪曲、丑化中国, 反对中国共产党, 任何一个有民族自尊心的人看了都会感到极大的愤慨”。他们组织中央政治局的人看, 江青、姚文元还在那封告状信上密密麻麻地画了道道, 作了批示, 印发内部传阅, 扬言要进行彻底追查。12月31日, 姚文元给广播局打电话说:“政治局的同志看了电视片, 非常愤慨, 简直不能看下去!这完全是有意地丑化中国人民, 丑化社会主义中国, 是一部非常恶毒的反共、反华、卖国的电视片, 没有一个好镜头。对新中国的东西极端丑化, 对中国极端仇视!没有你们的人员做后台, 是不可能拍出来的。有关人员要作检讨, 这不是我一个人的意见。这是反共卖国的, 要认真对待!中央要派人调查。”此后立即组成了“反动影片《中国》调查组”。1974年1月8日, 江青说:“他们拍了一部很坏的片子, 奇怪的是这样的人是我们请来的。”1月9日, 江青又对国务院文化组讲:“意大利的那部坏片子, 我看了很生气, 奇怪的是那样的坏人是我们自己请来的!你们不但要看, 还要组织批判, 提出处理意见。”江青等人此言一出, 立即组织中央和各地内部放映《中国》, 组织批判。

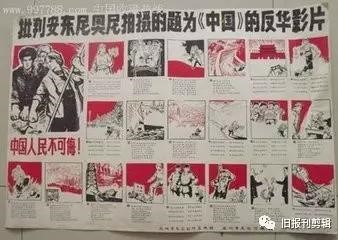

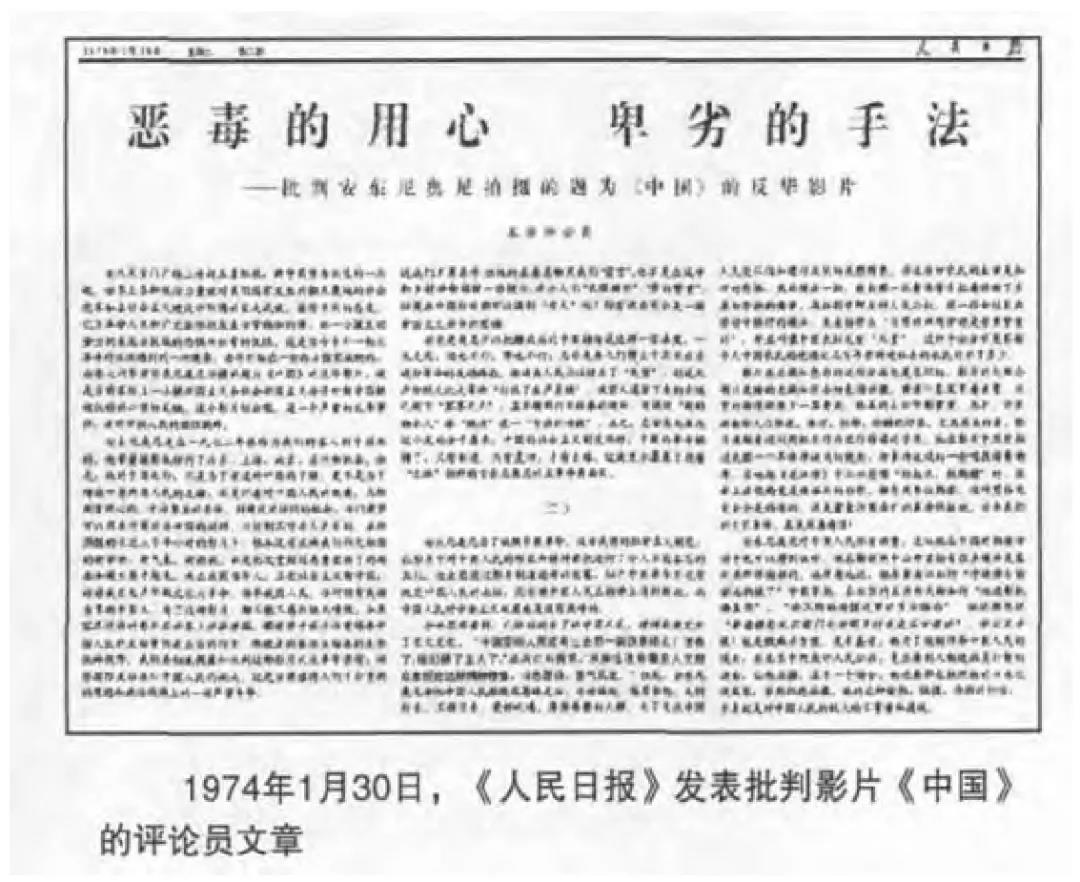

1月30日, “反动影片《中国》调查组”向中央文革提交的报告, 顺势讨好, 添油加醋, 上纲上线, 诬称接待中存在丧失政治原则的“右倾投降主义”和丧失国格人格的“卖国行为”。《人民日报》奉命在当天第二版以整版的篇幅发表题为《恶毒的用心卑劣的手法》长篇评论员文章, 声色俱厉地批判安东尼奥尼的“反共、反华”和“反动”纪录片《中国》。评论说:

安东尼奥尼是在一九七二年春作为我们的客人到中国来的。他带着摄影机访问了北京、上海、南京、苏州和林县。但是, 他的中国之行, 不是为了增进对中国的了解, 更不是为了增进中意两国人民的友谊, 而是怀着对中国人民的敌意, 采取别有用心的、十分卑劣的手法, 利用这次访问的机会, 专门搜罗可以用来诬蔑攻击中国的材料, 以达到不可告人之目的。在他拍摄的长达三个半小时的影片中, 根本没有反映我们伟大祖国的新事物、新气象、新面貌, 而是把大量经过恶意歪曲了的场面和镜头集中起来, 攻击我国领导人, 丑化社会主义新中国, 诽谤我国无产阶级文化大革命, 侮辱我国人民。任何稍有民族自尊的中国人, 看了这部影片, 都不能不感到极大愤慨。如果容忍这样的影片在世界上招摇撞骗, 那就等于承认任意侮辱中国人民的反动宣传是正当的行为, 那就是向国际反动派的反华挑衅投降。我们要彻底揭露和批判这部影片的反革命实质, 回答国际反动派对中国人民的挑战。这是当前值得人们十分重视的思想和政治战线上的一场严重斗争。

这样, 对影片《中国》由内部批判转为公开批判, 掀起了全国性的讨伐、批判高潮, 并由此波及到对许多涉外领域的清查, 波及到对电视、电影, 对外国文艺、外国来华人员以及文化交流的清理和讨伐。

晚年的安东尼奥尼,专心于绘画,他的画与中国传统的山水画有着莫名的相似。安东尼奥尼说:“对于中国,我尊重,然后热爱。”

2007年7月30日,米开朗基罗·安东尼奥尼在罗马家中逝世,享年94岁。

来源:https://mp.weixin.qq.com/s/VVwwnsTk-H6uY-I8CfFccw

视频在线观看:

https://www.sohu.com/a/274585308_488967

或者

https://mp.weixin.qq.com/s/lNDc8A1iD8tWjO3hMSLsPQ

或者

中国·1972·上 https://v.qq.com/x/page/l0160xerrwe.html

中国·1972·中 https://v.qq.com/x/page/w0160p3ubel.html

中国·1972·下 https://v.qq.com/x/page/u03006nek6o.html

下载观看:

特别提示:由于本网站功能的限制,音视频上传下载和播放都不太流畅,建议根据本网站提供的线索寻找更流畅的资源提供平台。