2024年诺贝尔经济学奖在10月14日揭晓,美国麻省理工学院的达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、西蒙·约翰逊(Simon Johnson)教授与美国芝加哥大学的詹姆斯·罗宾逊(James A. Robinson)教授共同获得这一奖项,表彰其“对制度如何形成以及如何影响繁荣的研究”。

三位均来自美国的大学,他们将和另外八个在生物、物理等领域的获得者平分1100万瑞典克朗(约115万美元)奖金。老邓介绍一下这三个人。

第一位,达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu),1967年出生于土耳其伊斯坦布尔,穆斯林,1992年获英国伦敦政治经济学院博士学位,目前是麻省理工学院教授。他的研究领域包括宏观经济学、政治经济学、劳动经济学、发展经济学等。

阿西莫格鲁成名很早,2005年他就获得了被誉为经济学界“小诺贝尔奖”的约翰·贝茨·克拉克奖,该奖项主要表彰40岁以下对经济学思想和知识做出重大贡献的经济学家。

上海财经大学经济学院副教授王学博在几天前就认为,今年最有资格获得诺贝尔经济学奖的就是他。“阿西莫格鲁可以被称为当今最有影响力的经济学家,在发展经济学、政治经济学等多个领域都有建树。”据世界权威的经济金融论文检索库RePEc统计,阿西莫格鲁是世界范围内论文被引用次数最多的三位经济学家之一,在IDEAS全球经济学者近十年被引排行榜(截至2022年8月)上,阿西莫格鲁位列榜首。

阿西莫格鲁最为著名的论文《发展差异的殖民地起源:一项经验研究》(The colonial origins of comparative development:An empirical investigation)发表于2001年,论证了地理环境如何影响制度选择和经济发展,探讨了同为欧洲殖民地的北美和南美,为什么在经济发展模式上迥然不同。研究发现,如果早期殖民者在某地的死亡率较低,他们就倾向于向该地区移民,从而建立起仿效母国的制度。反之,如果死亡率较高,他们则倾向于在该地区建立掠夺性的殖民政府,尽可能将该地区的资源转移到母国。

第二位,西蒙·约翰逊(Simon Johnson),1963年出生于英国谢菲尔德,1989年获美国剑桥麻省理工学院博士学位。他曾在2007年担任国际货币基金组织首席经济学家。阿西莫格鲁与约翰逊合著了《权力与进步:我们在技术与繁荣上的千年斗争》(Power and Progress: Our 1000-Year Struggle Over Technology and Prosperity)、《狭窄的走廊:国家、社会和自由的命运》(The Narrow Corridor: State, Society, and the Fate of Liberty)、《专制与民主的经济起源》(Economic Origins of Dictatorship and Democracy)等三本书。

这三本书只有《狭窄的走廊》有中文版。但此书由电子工业出版社在2007年出版后就没有再版了,在一般的图书网站上已经搜不到。搜到了也比较贵,所剩不多。

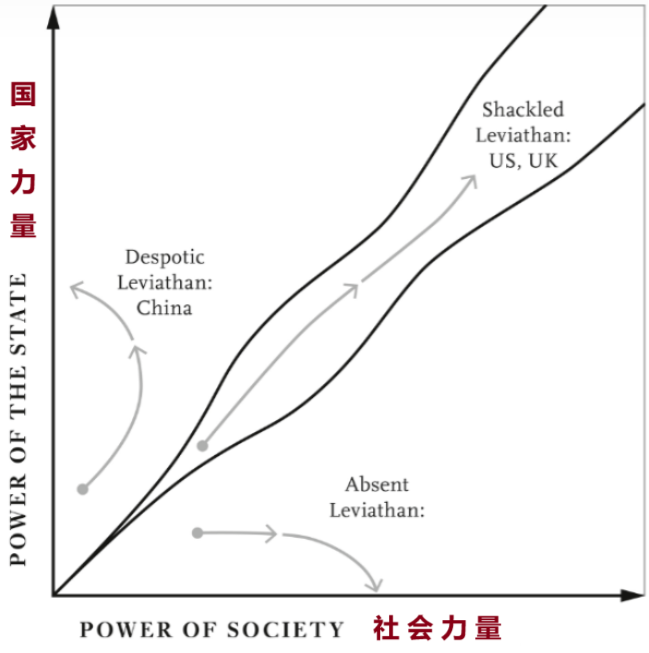

该书的结论是:要创造普遍的繁荣,一个国家需要进入一个“强大的中原集权的国家机构和自信的、动员起来的社会”形成的“狭窄的走廊”,要保证自由和繁荣,国家力量和民间社会力量都必须强大。

两位作者认为,这个原则广泛适用各个社会。

本书举了历史上各个国家的很多例子,其中一个是我国宋朝。

作者说,宋朝最早发明了纸币,这是重大的金融创新,促进了当时已经在上升的贸易扩张,并创造了一个相对宽松的环境,导致了一系列新技术的发明,比如活字印刷、火药、水钟、指南针、风车、铁冶炼技术、各种天文仪器和早期形式的纺车。然而,这些技术是由国家的需求驱动的,并受其控制。

例如,著名的水钟是为政府官员建造的。农业创新和灌溉是国家项目,冶金技术进步也是如此。

(老邓注:水钟并不是中国发明的,古埃及在公元前1500年就发明了水钟。西方人后来不断改进,于公元前6世纪传入中国并本土化。公众号:老邓说江湖)

宋朝取得的巨大成就展示了专制制度的力量,那就是国家可以引导技术发展。当欧洲在“狭窄的走廊”里蹒跚而行,国家和社会相互斗争时,中国可以领先。但这并没有持续下去,因为专制的增长从来不会持续下去。继宋朝之后的元朝破坏了任人唯贤的文官制度,引入了世袭职业制度,扭转了贸易和工业的扩张,并普遍减少了经济机会和激励措施。随着明朝登上权力宝座,这种逆转得以完成。他们给所有私营企业以巨大不安全感,并实行海禁。这导致商业和城市化萎缩,创新激励消失,中国开始落后于欧洲。

相比之下,从18世纪末开始,欧洲工业革命和生活水平的巨大改善,都是基于对新技术的接受。大多数欧洲国家逐渐开始提供法律框架来支持经济关系,欧洲公民也在政治上发出声音。例如,英国人可以投票和议会通过他们想要的法律。而在古代中国,一个大商人只能能从国家授予的垄断中获益,并享受“关系”带来的安全感。这就是为什么清朝的商人家族如此热衷于在公务员中站稳脚跟的主要原因之一。

这本书就说到这里,因为已经不再出版了。现在说第三位获奖者,詹姆斯·罗宾逊(James A. Robinson),1960年出生,1993年在美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学获得博士学位。阿西莫格鲁和他合写了《国家为什么会失败?——权力、繁荣与贫穷的根源》(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)(以下简称《失败》),这本书于2012年在我国出版了中文版。

该书认为:经济制度和政治制度决定了一个国家是走向繁荣还是趋于衰败。

本书在我国出版后引起了较大反响。吴敬琏2015年9月份还在《北京日报》上发表了题为《国家为什么失败?》的书评。吴敬琏写到:“因为经济要进一步发展就一定要有创造性破坏,新的技术、新的生产方式会使一些人富裕起来,而这对于原有的既得利益者可能是很大的打击。所以这种在汲取性制度下运用强政府的作用来实现的高速增长,因为害怕创造性破坏会动摇自己的既得利益,就会压制技术的发展和进步,所以是不可持续的。”

不过,国内一些经济学者并不认可这本书。

例如,《中国社会科学科学报》在2014年6月就发表了中南财经政法大学经济学系主任杨虎涛教授的《《国家为什么会失败》的失败》。该文说,梳理作者2002年以来的一系列论著,就会发现,《失败》一书其实是对作者之前观点的一场颠覆。

杨虎涛教授提出了三个反对论点:

1、制度组合论的解释过于含糊。

《失败》一书首先指出:经济领域和政治领域均存在包容性制度(inclusive institutions)和攫取性制度 (extractive institutions)。包容性政治制度和包容性经济制度组合构成良性循环:激励投资和创新,允许创造性破坏,从而带来经济繁荣。攫取性政治制度和攫取性经济制度组合构成恶性循环:投资和创新受到抑制,创造性破坏无法实现,经济发展停滞。

但是《失败》一书的这种制度组合论,并不是什么创新。不同的是,《失败》明确强调不仅制度重要,而且政治制度是决定性的。但遗憾的是,由于对“多元但足够集中”的解释极为含糊,对不可持续的增长又缺乏时限的说明,《失败》一书就将“为什么国家会失败”和“为什么国家会成功”的问题引入了一种近乎诡辩的循环逻辑之中。

2、“制度漂移”的分析视角缺乏系统性。

《失败》一书认为,成功国家,如英美等之所以能够建立起包容性制度,并非必然,而是偶然的。历史上的偶然大事件的确存在,但观察大事件的视角应当是系统的和联系的,而不是孤立的。以黑死病对东西欧的不同影响为例,《失败》一书首先忽视了东西欧地理和人口分布的差异。《失败》一书均沿袭了“包容归因于偶然,攫取必然失败”的分析路径,但却忽视了一个关键性的问题:某一国的包容性制度的建立可能与另一国攫取性制度的建立有关。

3、“国富国穷”不存在唯一的成功方案。

在《失败》一书中,政治制度被视为启动良性循环的因素。但在作者2006年的另一部著作——《政治发展的经济分析:专制和民主的经济起源》一书中,阿西莫格鲁和罗宾森两人则更多地强调了经济结构对政治制度的影响。例如,西方就有经济学家认为民主、市民社会、平等自由的诉求,只能在经济发展的过程中逐步形成。在缺乏合适的经济活动时,它们无法生根。

最后,杨教授得出结论:《失败》一书只是制度决定论的一个极致的、荒谬的翻版。

写过《中国不一样》、《中国热》等书的旅美学者方绍伟,在2016年也批驳过这本书。方绍伟写到:“(阿西莫格鲁认为)只有民主制度加有效集权的制度运行,才能算是“包容型政治制度”(因此这很荒唐)。……阿西莫格鲁在一篇题为“China, India and All That”的博客文章中还进一步认为,如果再过几十年,中国发展到人均产值接近美国和德国的水平,然后还依然能够保持现有体制,那样才能算证伪了他的理论。”

对此,方邵伟反驳道:“不幸的是,阿西莫格鲁的这个辩解完全不能成立。……同属于(阿西莫格鲁所谓的)“攫取型政治制度”的卡塔尔、中国澳门、新加坡、科威特、阿联酋、沙特、巴林等高人均收入经济体的存在,为什么现在还偏偏不足以证伪他的理论?在这么明显的事实面前,难道阿西莫格鲁也要像诺思那样回避到底吗?”

那么这些反驳或批驳,有没有道理呢?

笔者也不知道,我只能谈谈我对《失败》这本书的总体观感。

与著名的《国富国穷》类似,《失败》也是美国名校大学者的政治经济学畅销书,视野高远,西方式立场鲜明,文笔流畅,可读性不错,信息量巨大,露骨的主题先行,论证在后,夹叙夹议。虽然有槽点和牵强之处,但总体的思想启迪性和宏伟的知识量,还是值得重视的。

本书关于这两个制度的框架是清晰的,另一个比较具有启发性的视角是殖民对目前全球各国政治经济的影响。

另外,对于有一定知识的人来说,比如已经提前看过了《枪炮、病菌与钢铁》、《国富国穷》、《不平等的代价》、《看得见的手:美国企业的管理革命》、《强权与富足:第二个千年的贸易、战争和世界经济》、《解除束缚的普罗米修斯:1750年迄今西欧的技术变革和工业发展》等书的人(不需要都看,两本足够),这本书可以算是作者用自己加的新概念重新解释历史和经济的知识普及书。

但老邓对这本书也有吐槽。最大的吐槽是:第一作者阿西莫格鲁是土耳其移民,但他对穆斯林国家在“失败国家”方面的拙劣表现(离了石油基本都是贫弱动荡国)只字不提。要知道这方面的素材实在太多了,作为着眼于全球历史各个国家的一本书,作者居然完全忽视穆斯林国家的表现,不知道为什么。

因为分析近现代国家的成败,曾经横跨欧亚非的奥斯曼大帝国应该不可缺少吧?可作者宁愿把篇幅花在瑞典上,也不愿意去分析奥斯曼以及土耳其,让我不知道说什么好。正巧,不久前我写了《为什么在欧洲的奥斯曼帝国直到灭国,都不能学习西方的先进制度?》,作为适当补充吧。

不管怎么说,制度经济学的三位大咖获得了2024年诺贝尔经济学奖,其重要著作《国家为什么会失败》早已引入我国并且还能加印,有兴趣的可以读读。

OK,不管怎么说,三位获奖者在制度经济学上做出了重要贡献,因此获得了今年的诺贝尔经济学奖。他们的观点,或许应该引起重视和借鉴。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/iE7Je0hnTawjTp3nT1bKYQ

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌