这是一本以研究主题而不是以我们熟悉的大理论为框架来编写的《人格心理学》教科书,为了介绍本书的背景和逻辑,我们以此文作为译序:郭永玉, 胡小勇. (2015). 特质、动机、叙事:人格研究的三种范式及其整合. 心理科学, 38(6), 1489—1495.所以严格讲,这是一篇代译序,只是这里将文献注释都删了并对个别文字进行了修改以便读起来更顺畅。

Dan P. McAdams 著

郭永玉 主译

上海教育出版社

郭永玉译序:

人格研究的三种范式

自1937年奥尔波特(Gordon W. Allport)将人格心理学界定为对个人(person)的科学研究,人格心理学家一直将整体的个人作为研究对象;人格心理学关心的是人性问题,既关心人的共同性(human nature),也关心个体差异(individual differences)。在对人性的分析过程中,先后出现过三种不同的研究范式:人格特质研究、人格动机研究和人格叙事研究。分别回答人格的“所有”(having)、“所为”(doing)与“所成”(becoming)的问题。人格特质研究对应人格的“所有”,回答人格“是”什么的问题。人格动机研究对应人格的“所为”,回答人格“做”什么的问题。麦克亚当斯(Dan P. McAdams)认为,20世纪90年代之后,随着人格心理学的发展,人格叙事研究成为研究人格的一种重要范式。该研究范式从人生故事的角度对人格进行研究,试图回答人格是如何形成的,即人格的发展过程问题,并试图整合这三种范式。

人格特质研究

奥尔波特认为,特质(trait)是人格的基本单元,是一个宽泛的、聚焦的神经生理系统;它使许多刺激在机能上等值,能够激发和引导形式一致的适应性行为和表现性行为。卡特尔(Raymond B. Cattell)与奥尔波特一样,视特质为人格的基本元素,认为特质决定个体在给定情境下将作出何种反应,使个体行为具有跨时间的稳定性和跨情境的一致性,能对行为起决定和预测作用。第一种定义强调特质存在生物基础,第二种定义指出特质的倾向性(dispositional)性质。当代大多数人格心理学家都倾向于认同作为描述人格基本结构的单元,特质标识的是那些一致的、相互关联的行为模式和可辨别的、稳定的个体差异。这表明,人格首先是一种结构化的系统,个体以此来组织自身,并适应周围的世界。这一系统是个人内部的,而不是环境塑造或者强加的。其次,人格具有跨时间的稳定性。在人的一生中,人格可能有很多“改变”,但是有些发展线索似乎始终保持稳定,比如,一个人的童年和青年以至老年是连贯的。最后,个体具有跨情境的一致性。尽管具体的行为可能会因不同的情境而发生改变,然而“我是谁”以及“我知觉这个世界的方式”则保持一致。

自奥尔波特提出人格结构的初步构想,特质理论家有一个共同的目标就是确定普遍的人格结构。那么到底有多少特质存在呢?研究者翻阅英语大词典,找出17953个与人格相关的词语,并尝试对这些词语进行分类,试图找出描述人格的单元,并最终确定4500个与相对稳定的持久特质有关的词语。随后,众多研究者以此为资料或者沿袭奥尔波特的思路,就基本特质的数量、本质、组织方式展开探索。例如,卡特尔提出了16种根源特质,艾森克(Hans J. Eysenck)确定了三个人格维度,其他研究者也各自提出自己的人格结构。但是,他们始终没有达成共识,人格特质研究也因此陷入困境。直到“大五”结构和五因素模型出现,特质心理学才得以复苏。研究者发现,有五个独立的因素反复出现在不同的研究中,许多不同的倾向性特质可以被划分到五个类别中。这五个因素是开放性、尽责性、外向性、随和性和神经质。至此,一个高度稳定的人格结构得以确立。人格心理学家在五因素人格模型上达成一致。它为描述人格提供了一个整合性的参考框架,并很快被人格心理学领域内外接受。对大部分人格心理学家而言,特质就是人格的主要元素,甚至是唯一的元素。

特质理论家的一个主要任务是在标准化情境中,通过比较受测者和其他人的得分,来确定受测者在一个或者多个维度(如焦虑)上的位置。特质研究者不注重查明行为机制,而是关注描述人格和预测行为,尤其是预测那些得分处在特质连续体上某一点的人一般会表现出什么行为。因此,特质主要回答人格“是”什么这一问题,即人格的“所有”面。这是分类学上的一个重要进步,我们可以在一些稳定和重要的维度上说人是不同的。很长一段时间里,特质心理学成为人格心理学中的优势取向,但特质理论有其自身的局限性。首先,特质心理学未能提供一个完整的人格理论。戈德伯格(L. R. Goldberg)认为,五因素人格模型并没有力图成为一个全面的人格理论,它更多关注的是描述个体差异。更为重要的是,虽然今天大部分特质理论家承认情境对人的行为具有重要的影响作用,但人格特质研究并没有很好地把情境因素纳入自己的研究过程。缺少了情境因素的特质评定,似乎更适合用来了解陌生人。戈德伯格指出,通过确定一个人在一些线性维度上的相对位置,特质评定能够可信而有效地提供对此人的第一解读。特质描述具有可描述性、非情境性和可比较性三个重要优点,不过这三个优点也是其局限性。因为当人们相互熟悉的时候,他们就开始寻找高度情境性的、非比较性的和背景性(解释而不止于描述)的信息。要在第一解读的基础上进一步了解一个人,必须深入解释性、功能性、动力性的层面,而不能停留在描述性、结构性、特质性的层面。由此可见,特质单元不足以完整揭示全部的人格现象,人格研究的另一取向——人格动机研究的力量日益彰显出来。

人格动机研究

动机是指促使个体去从事某种活动的内在原因。人格动机(personality motivation)是个体长期起作用的、概括性的从事某种活动的内在原因。它不限于某一特定目标,通常不随情境的改变而改变,与一个人的人生目标和价值取向密切相关,如求知动机、审美动机、成就动机、权力动机、亲密动机等。人格动机是与由诱因和驱力激发的情境动机(situational motivation)相区别的,是比特质更深层的东西。如果特质构成人格的第一层次,那么动机则处于人格的第二层次;如果特质研究考察的是人格的结构,那么动机研究考察的是人格的功能;如果特质研究回答的是人格“是”什么这一问题,那么动机研究回答的是人格“做”什么的问题;如果特质研究处于描述人的层面,那么动机研究处于解释人的层面。动机是人格心理学的核心概念,动力学关注的是人格心理学的标志性特征。特质概念对人格的理解是初步的、表面的,要深入理解人格,就要深入人的动力层面。

虽然动机研究有着深远的历史渊源,但心理学家关注动机是20世纪初期的事。20世纪初,本能论者试图通过对动物本能行为或人的潜意识行为的分析来解释人类行为。而后,驱力论者提出个体的行为源于驱力,如果行为结果导致驱力降低,那么之后同样的驱力就会引起同样的行为反应。该理论掀起了20世纪30—50年代动机研究的第一次高潮,同样也引起人们在动机问题上更多的争论。心理学家逐渐认识到,只依靠驱力无法对人类行为作出充分合理的解释,因为它对人类行为的动力解释是从消极方面(即缓解紧张)着手的。需要理论的解释力相对而言更强,该理论从需要的角度来具体阐明人类行为的源泉和动力,包括默里(Henry A. Murray)的需要—压力理论和马斯洛(Abraham H. Maslow)的需要层次理论。由默里开创而后由麦克莱兰(David C. McClelland)发展起来的动机研究,深入探讨了成就动机、权力动机和亲密动机这三种重要的社会性动机。这些动机在个体身上存在明显差异,因此我们可以将它们视为人格性动机。通过分析人们在主题统觉测验(Thematic Apperception Test, TAT)中想象出的故事内容,可以测量这三种动机存在的个体差异。研究结果得到这三种动机与个人社交行为特征、事业奋斗、领导能力、人际关系、自我建构、心理调节和健康等之间的稳定关系。

20世纪60年代以来,随着认知心理学的兴起,认知观点逐步介入动机研究,先后形成期待价值理论、归因理论、自我效能理论等有关动机的认知理论。这些理论尽管各有侧重,但它们有一个共同点,即动机是不同于特质的且可度量的概念,动机的强度或数量决定了个体行为的可能性和结果。在这种框架下,动机越强,个体越有可能采取行动并达到预期结果。随后,一种新的动机认知理论——自我决定理论认为,预测个体行为的结果时,动机的性质或类型才是更为关键的。自我决定理论关注动机的来源和性质,认为不同性质的动机对行为的影响是不同的。例如,一个人可能因为内在的兴趣和满足感(自主动机)而从事某项活动,也可能因为外部的奖励或压力(受控动机)而行动。自我决定理论认为,相对于受控动机来说,自主动机与更积极的行为结果和个人福祉相关联。可见,自我决定理论强调的不是动机的强度,而是动机的性质,认为动机的类型(自主/受控动机)才是决定行为的持久性和效果的重要因素。

到了20世纪80年代,认知革命在不断地演进,从知觉、注意、思维等“冷”认知发展到关注认知与动机、情感之间关系的“热”认知。动机目标理论悄然兴起,并逐渐成为动机研究领域中一股强劲势力。从定义上讲,动机是行为的原因,目标是行为的结果。但人是有意识的,意识到的目标实际上就是动机。如果将动机区分为“推”(push)的动机和“拉”(pull)的动机,目标就属于“拉”的动机。建立在詹姆斯(William James)、麦独孤(William McDougall)、德国意志心理学家以及行为主义者提出的目标理论基础上,当代目标研究者提出了不同的关于目标以及目标定向行为的理论。一是目标内容理论。该理论尝试用个体设定的具体目标来解释为什么不同的目标定向行为会导致不同的结果,研究者假设目标内容的差异能显著影响个体的行为。二是目标追求过程中的自我调节理论。该理论关注人们如何解决目标实施过程中遇到的问题,尝试解释自我调节策略在目标对行为的影响过程中的作用。前者致力于回答人们追求什么样的目标,后者致力于回答人们如何有效地追求目标。三是目标单元,包括当前关注、个人计划、生活任务、个人奋斗等。尽管意义上各有侧重,但它们拥有最基本的共同之处,即都注重目标导向的行为,认为个体行为是围绕着对目标的追求组织起来的。目标单元被视为个人特征与情境交互作用的结果,它在对行为的评价中兼顾了评估情境影响的作用,并为人格的测量与评价提供了新的方法与标准。目标单元的研究包含行为的时间、地点、角色等情境因素,即“情境中的个人”,可以用来理解个体不一致的行为。目标内容决定追求的方向,目标追求影响单元的形成,而有效的目标单元又能促进目标内容的实现。

目标理论把动机概念置于人格心理学家关注领域的中心地位。它认为,要了解人类行为,特别是要理解其模式化的、组织的、有指向性的性质,就必须考察其动机。目标理论以独特的视角,将引发行为的情感因素、动机力量与认知过程有机结合起来,成为动机研究领域的一股强劲势力。该理论关注目的性的、目标指向的行为,认为个体的行为是围绕着目标追求组织起来的,人是一个组织化的目标系统。目标概念的出现令人欣喜,因为目标具有将认知、情感、动机和行为联系起来的功能,具有整合人格并使行为组织化、模式化的功能。目标理论明确地突显出动机的意志功能,使我们更有理由认为人格心理学中的动机研究也可以被视为对人格意志功能的研究,这一当代的人格心理学体系又与传统心理学的知、情、意三分法不谋而合。对动机的探索是心理学为人性研究所作的重要贡献之一。不同的动机理论从不同的层面加深了人们对人性的了解。一般说来,动机被认为是人格连续性的来源,赋予行为以有意义的力量。与特质取向相比,动机取向将人格“做”什么作为研究的出发点,并致力于解释和功能分析。也就是说,它试图阐述人格的“所有”凭借何种机制转换为不同情境和时间下的具体行为,并用交互作用的观点来考察人与情境的关系。但是,动机的来源何在? 为什么面对相同的情境,人与人之间动机和目标不同? 这就要深入个人的生命历程——人生叙事:人格研究的第三种范式。

人格叙事研究

人格叙事研究范式认为,人们通过故事来筛选和理解自身的经验,就像小说家用情节、场景和人物来描述和解释人的行为和经历。这种途径可以更好地理解人的意图和欲望如何转变成行为,以及这些行为长期以来又是如何得以表现的。人生故事充满个体对生活经验的体验、表达和理解,具有建构自我和让他人认识的双重作用。当人们建构人生故事并把它叙述出来时,也就是在体验个体的生命历程和表达个体的内心世界。因此,对讲述人生故事的人来说,这是一种人格的重构过程。在这个过程中,个人重整自身的经验,把片段的情节组织成完整的故事,从而使隐藏在情节背后的意义显现出来。由此,我们就不难理解研究人生故事为什么会对我们了解个体的人格有如此重要的意义。

叙事心理学家发展出不同的人格叙事理论,包括汤姆金斯(Silvan S. Tomkins)的剧本理论、麦克亚当斯的同一性人格模型理论、赫尔曼斯(Hubert J. M. Hermans)的对话自我理论等,试图从不同角度来说明人们如何用故事讲述人生,进而探析人格。用叙事范式探讨人格的先驱是汤姆金斯,其剧本理论将叙事置于人格的中心地位,认为通过心理放大这一过程,人们把情感主宰的各个场景组织成人生剧本,从而为自己的人生寻求一种叙事秩序,将以往纷乱复杂的事件融合到一个连贯的有意义的人生故事当中。人格叙事研究的集大成者麦克亚当斯则建构了以人生故事为核心的同一性人生故事模型,认为人们从少年期和成年早期开始会面临一个重大的挑战,即需要建构一个能赋予自身生活一贯性、目的性和意义性的自我。而后,赫尔曼斯提出叙事研究的对话自我理论,认为自我就好像是一部“多声部的小说”,它不止一个作者,而是有许多不同作者的声音表达不同观点,每一种声音也都代表了它自己统一的世界。麦克亚当斯看到的是一个故事讲述者,他讲述了一个具有不同侧面的人生经历,也可以说拥有许多潜意识意象。赫尔曼斯则看到多个故事讲述者,而且每一个都对应故事本身的一个特征。

如何通过人生故事来了解一个人的人格呢? 尽管每一个人生故事都是独一无二的,但仍然有一些共同的维度可以用来研究和比较个体的人生故事,进而从人生故事中去了解一个人的人格。关于人生故事的分析,无外乎就是考察叙说者讲述了什么“what”——故事的内容,以及如何讲述(how)——故事的形式。关于故事内容的分析,研究者大多从故事的主题和讲述时所用的语言种类或者频次来考察人格;关于故事形式的分析,则可以对叙事语调、叙事结构的复杂性、叙事故事的类型进行研究。例如,研究者利用人生故事的中心主题线索(thematic lines)展开对人格的分析。中心主题线索是指,人生故事中的人物一直想要得到的、渴望得到的或者避免得到的东西。例如,在许多人生故事里,人物不断尝试追求各种形式的权力和爱。麦克亚当斯认为,中心主题线索在很大程度上反映了所有生命过程中都存在的两种基本形态——能动性(agency)和共生性(communion,可理解为亲和性)。能动性涉及权力、成就、竞争、独立和自我扩展等主题,包括个体为扩展、维护、完善和保护自我作出的努力,以及为将自我与他人区分开来,并控制自我所处的环境等付出的一切努力。从人格特质角度来看,能动性更多表现了支配性和外向性,从动机角度则反映了成就动机和权力动机。共生性则体现了个体想要与他人融合,与他人建立爱、亲密、友情及沟通合作等各种联系付出的努力。共生性表现了随和性,并反映了人的亲密动机。

叙事研究者发展出编码人生故事的主题的方法。他们将能动性和共生性这两个主题各自进一步分成四个子主题,每一个子主题又可以用人生故事中关键片段的叙事进行编码。对于能动性这一主题,人生故事片段可分为自我掌控、地位/胜利、成就/责任、赋权四个子主题;共生性这一主题在人生故事片段中则可分为爱/友谊、对话、关怀/帮助、统一/归属四个子主题。因此,个体的人生故事就可以通过这两种主题线索的强度和显著性方面的差异进行比较。例如,在一个强调能动性主题的人生故事中,人物奋斗的目标是权力、成就、独立、控制等,而在一个共生性主题占支配地位的人生故事里,人物会为了友谊、爱、亲密和沟通不断努力。有些人生故事在能动性和共生性两个主题线索上都显示出较高的水平,有些人生故事则在这两方面都处于较低的水平。因而,通过分析人生故事可以揭示不同的生命样态。

三种范式的整合

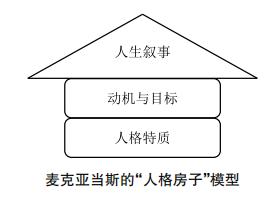

如果说特质对人格作出宽泛的、可比较的和非情境的描述,那么人格动机取向通过包容情境性,将陌生人的心理学转变为有血有肉的心理学。1996年,麦克亚当斯从人格的叙事研究视角,进一步融合特质论和动机论的观点,为特质、动机以及其他元素提供了一个序列,使之整合成一个连续的、不断发展的整体。为此,麦克亚当斯提出“人格房子”模型,从人格特质、动机与目标以及人生叙事三个层次来揭示人格(见下图)。

第一层次是人格特质,由去情境化的和可比较的人格维度即特质组成,可以用来描述人的行为模式中一般性的、可观察的部分。人格的这些基本成分具有普遍性和持久性特点。第二层次是动机与目标,由能促使一个人去完成各种任务,实现个人重要生活目标的策略、计划和关注点组成,可以用来阐明人们在人生某一特定时期和特定行为领域想要做什么,以及用什么样的方式(策略、计划、防御等)来得到想要的和回避不想要的。它与人格特质最根本的区别在于其情境性,个人关注有具体的时间、地点和角色。人格特质为研究者理解人格提供了最初的概况,人格动机使研究者看到生活在具体时空中的个体。但是,无论是第一层次的人格特质,还是第二层次的人格动机研究,都无法展现出个体生活的全部意义和目的,无法让我们真正了解一个人。要想全面理解个体,还需要一个能够把两者统一起来的时空框架,这就是第三层次:人生叙事(personal narrative)。一个鲜活生动的人格需要用说故事的方式来描述,这种描述呈现出人生的统一性和目的性。统一性体现在个人为实现生命意义和生活目标而建构的生活故事里。故事为自我提供了连续性,一个完整的故事可以告诉我们昨天的你如何成为今天的你、明天的你。在故事中,人们可以建构过去,体验现在,期待将来。故事是自我统一与整合的表征。故事还展示了特质与情境相互作用的过程:行为最初由情境激发,不同的情境激发出不同的行为,相似的情境中会出现相似的行为。情境的重复导致个体形成习惯性的行为模式,这种行为模式最终成为一个人自我的一部分,即特质。但由于特质是从过去情境中抽象出来的,也就是去情境化的,对于未来,特质只是一种行为的可能性。自我的连续性只能在故事的水平上才能体现出来,而故事中某一个片段(即情境)的目标、任务则需在第二层次上予以分析。第一层次和第二层次分别属于人格的静态结构和动力机制,而人生叙事则为特质和目标提供了一种时空坐标系,使它们整合成一个连续的、不断发展的整体。人生叙事是融合了重构的过去、感知的现在和期盼的未来的一种连续的自我历程。

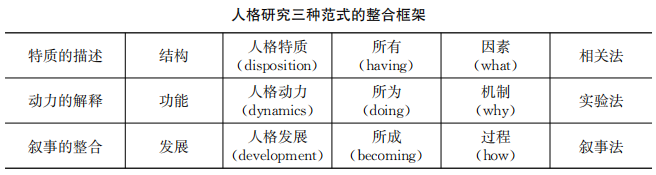

与麦克亚当斯的“人格房子”模型相似,克洛宁格(C. R. Cloninger)提出了“3D”模型,认为人格心理学的知识结构包括人格描述(description)、人格动力(dynamics)和人格发展(development);西尔斯(R. R. Sears)则认为人格心理学由人格结构、人格动力和人格发展三个部分构成;梅耶(J. D. Mayer)也认为人格成分、人格组织和人格发展是构成人格知识结构的三个部分。显然,这四个模型之间有很强的一致性。回顾更早的弗洛伊德(Sigmund Freud)的人格理论,它主要解决的也是人格的结构、动力和发展问题。麦克亚当斯和帕斯(J. L. Pals)认为,人格理论的整合应建立在以下五个原则的基础上:进化、特质、适应、人生叙事、文化。但应注意到,进化和文化分别从生物学和文化学来解释人格,而人格本身还是特质、适应(动机、功能)和叙事,因此还是可以在三个层面的框架内进行整合。下表清晰地呈现了人格研究三种范式的整合框架。

具体来说,对特质的描述研究考察人格结构,属于人格“3D”模型中的人格描述部分,回答的是人格的“所有”问题,即人格由哪些因素构成,通常采用相关法;对动力的解释研究考察人格的功能,属于人格“3D”模型中的人格动力部分,回答的是人格的“所为”问题,即人格的机制是怎样的,通常采用实验法;对叙事的整合研究考察人格发展问题,属于人格“3D”模型中的人格发展部分,回答的是人格的“所成”问题,即人格的发展过程是怎样的,通常采用叙事法。

麦克亚当斯指出,这三个层次在功能上基本互不相关,并以不同的方式进入意识。但在具体生活中,不同层次之间应该存在相当大的交互作用。例如,一个人可能根据自己的外向性(第一层次)特点选择一项工作作为个人目标(第二层次),然后来讲述其人生故事(第三层次)。特质、动机和叙事可以被视为一个包含三个层次的框架,也可以被视为人格研究的三种范式,也就是说不同的人格心理学家在这三个层次上各有侧重,也可能有不同的价值认同。只有整合来自这三个层次或范式的知识才能实现对人格较为全面的描述和解释,同时也可能较为有效地预测人的行为并控制其朝着有利于个人与社会健康的方向发展。

回顾与展望

20世纪30年代诞生的人格心理学,在走出由情境论者的攻击带来的低迷后,于20世纪80年代逐渐复苏。人格特质论再次产生广泛影响,许多人格心理学家在五因素人格模型上达成一致。但与此同时,研究者也逐渐意识到,特质单元并不足以揭示全部的人格现象,因此人格的动机领域日益受到重视。动机研究者关注对个体具有独特意义的生活目标,通过评价个体目标的各项属性来理解人格。人格动机研究包含人格研究中的时间、地点、角色等情境因素。如果说特质对人格所作的描述是一种宽泛的、可比较的、不受情境约束的陌生人心理学,那么人格动机研究则将陌生人心理学转变为有血有肉的心理学,它为人格研究提供了新思路,并促进了人格知识的整合。麦克亚当斯在此基础上提出人格叙事研究范式,并提出一个包含三个层次的框架。他认为特质属于人格的静态结构,考察人格是由哪些因素构成的,回答了人格的“所有”问题;动机属于人格的动力机制,考察人格的功能,回答了人格的“所为”问题;叙事属于人格的发展,考察人格的发展或过程,回答了人格的“所成”问题,综合这些知识就可以实现对人格较为完整的理解。

自从1937年奥尔波特将人格心理学界定为对整体的人的科学研究,人格心理学家一直在努力寻找一个概念框架来整合关于人格的知识,并试图从中找出规律来指导人们寻求关于人的未知知识。特质研究和动机研究的发现能否被整合以及如何整合,曾是人格心理学研究者面临的一个重要课题。以上所述反映了这一领域寻求整合的进展历程。麦克亚当斯的模型为我们提供了颇具启发意义的思路。人们之所以期待并致力于整合,是因为分裂或分歧的现状过于严重。看待人的角度如此之多,研究变量如此之细,研究结论还相互矛盾,那么机能完整的活生生的人在哪里?人格心理学要把握的整体的人在哪里? 必须将现有的理论、研究和测量加以整合,才能形成整体的架构。但是,这一工作十分艰巨,过程漫长,它取决于学科基本范式的形成。人格叙事研究范式似乎能够将人格特质范式和人格动机范式结合起来以理解人格,而且它倾向于从当事人的角度看待问题,重视研究者个人与被研究者之间的互动,这种研究方法使得研究与“人”的日常生活更加接近。在叙述人生故事的过程中,人们重整了自身的经验,把片段的情节组织成完整的故事,从而使隐藏在情节背后的意义能够显现出来。此外,他人也可以通过倾听人生故事,进入故事叙述者的内心世界,从而更全面地了解这个人。人格心理学创建之初,奥尔波特就提出通则研究(nomothetic research)与特则研究(idiographic research)结合,而特质包括共同特质(common traits)和个人特质(personal traits)。人格研究终究要落脚到活生生的个人,但人格心理学家长期以来优先关注通则研究或共同特质研究,奥尔波特的设想经过很长时间才得以初步实现,这里面当然包含科学本身的发展逻辑。叙事心理学作为特则研究的新范式能够为人格心理学贡献多少新知,它为人格心理学知识结构提供的整合框架能在多大范围和多长时间得到学界认可,都值得我们进一步关注。

这本书从开始翻译到今天,已经超过十年了!其间,有很多研究生同学参与翻译或修改工作。初译稿分工如下:第1章、第9章,芦学璋;第2章,周宗泽;第3章、第8章,杨沈龙;第4章,石可;第5章,姚胜男;第6章,李小新;第7章,陈真珍;第10章,周寅庆;第11章、第12章,白洁。然后,这些译者相互交换初译稿并进行修改。白洁、芦学璋、芈静、徐步霄等对初译稿的修改稿进一步作出修改。中文版序由于泽坤和张跃翻译。最后由郭永玉、陈建文、白洁、徐前统稿和定稿。

感谢麦克亚当斯教授专门为此书中文版写序。

感谢上海教育出版社谢冬华先生和徐凤娇女士的辛勤劳动。

欢迎读者对译文提出批评意见。

郭永玉

2024年7月5日

于金陵随心斋

编辑 | 人格与社会课题组 黄传斌