现代人与古代人最大的区别在于对世界的认识完全不同。现代人从小就知道地球是圆的,宇宙广阔,地球围绕太阳转,太阳是一个大火球,地球上有七大洲和五大洋,自己所在的国家只是地球的一小部分。这些知识现在被视为常识,但实际上大部分是最近几百年才被人类所知的。

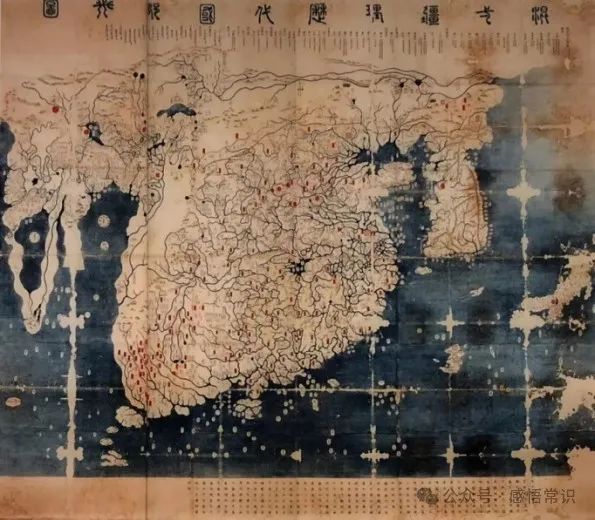

1402年,两位朝鲜人绘制了一幅名为《混一疆理历代国都之图》的世界地图,这幅地图在20世纪初被日本学者发现并引起广泛关注。地图上不仅准确描绘了非洲大陆,包括其南端指向南方的正确方向,这在当时是极为罕见的,因为直到1497年,欧洲人才通过葡萄牙航海家达·伽马的航行了解到非洲南端的真实情况。

混一疆理历代国都之图

此外,地图上还标注了欧洲的地名,如“法里昔”(巴黎)和“麻鲁”(可能是罗马的误写),以及地中海和阿拉伯半岛的耶路撒冷。地图中中国和朝鲜半岛的描绘非常详细,尤其是朝鲜半岛的比例被放大,而日本则被描绘得较小且位置不准确。这幅地图目前收藏在日本龙谷大学,尺寸为1.51米高,1.63米宽。

《混一疆理历代国都之图》是由朝鲜的两位官员绘制的,这幅地图将朝鲜画得特别大。根据朝鲜理学家权近的跋文,这幅地图是参考了两幅来自中国的地图:一幅是元代苏州人李泽民绘制的《声教广被图》,另一幅是元代南京僧人清濬绘制的《混一疆理图》。在1402年,即明朝建文年间,朝鲜人将这两幅图的内容合并,并在此基础上增加了朝鲜的内容,最终形成了《混一疆理历代国都之图》。

问题是这两个中国人是怎么知道这些的?

很有可能,这些地图上的知识,是从元代开始,中国人就已经知道。元朝时期,由于商业和航海的发展,许多阿拉伯人、波斯人和中亚人来到中国,带来了他们的地理知识。

当时,有一位波斯人,叫札马鲁丁的天文地理学家,就在元世祖忽必烈在位的时候在北京任职,负责天文和地理事务,他可能根据收集的回回地图和中国的地理测量数据,绘制了世界地图。

这些知识后来被整合到《混一疆理历代国都之图》中,这幅地图不仅包含了阿拉伯人的地理知识,还有中国人的实地测量和朝鲜人的加工,最终可能因壬辰之役而保存在日本。这幅地图的绘制体现了多民族智慧和努力的结合。

尽管地图保存了宝贵的地理知识,但由于其信息难以验证,普通人难以将其转化为社会的一般知识。因此,当近代西方殖民者到来时,中国人和日本人仍然不清楚这些外国人的来源,也不了解巴黎、罗马、好望角等地理概念。人类对世界的认识过程充满了不确定性和缓慢的进展,这一过程非常不易。

在古代,人们的观察能力和活动范围有限,因此他们的地理知识也相对局限。例如,最早的世界地图制作于约两千八百年前,描绘的是两河流域,以幼发拉底河和巴比伦城为中心,反映了巴比伦人的宇宙观。这幅地图的范围大约相当于今天的伊拉克。

公元前6世纪的巴比伦世界地图,现藏于大英博物馆

另外,太平洋上的马绍尔群岛居民使用椰子树叶柄制作航海图,通过木条表示洋流方向,用贝壳或小石头表示岛屿,帮助他们航海时定位。这些例子展示了古代人们如何利用有限的资源和知识来理解和描绘他们的世界。

人类的地理知识随着时间逐渐增加,类似于电脑游戏中地图的逐步探索。然而,在现代地理知识普及之前,宗教对人们世界观的影响更为显著。例如,基督教的地图以耶路撒冷为中心,伊斯兰教的地图则通常上南下北以确保麦加位于中心,而佛教的地图则描绘世界由四大部洲组成,中心是须弥山,南赡部洲的中心是一个大湖和雪山,四条大河由此发源。

跟宗教差不多,另外一种观念也影响着人类的认知,那就是根深蒂固的“自我中心”的想法。例如,古代中国文献中提到的“九州”和“五服”概念,反映了古代中国人自认为处于世界中心的观念。这种自我中心的看法不仅是中国的现象,而是全人类的共同倾向,因为人们总是从自己的视角出发看世界。随着对世界了解的增多和对他人偏见的减少,人类开始变得更加包容。

古代中国人对世界的了解有限,主要集中在亚洲,尤其是中国的周边地区。由于中国位于欧亚大陆的最东端,东临大海,北接草原和沙漠,这些地区对农耕文明的中国人吸引力不大。因此,古代中国人探索世界的主要方向是向西和向南。

早期的中国文献中,如战国时期的《穆天子传》和《山海经》,记载了探索世界的故事和地理描述。《穆天子传》讲述了周穆王西征的传奇故事,而《山海经》则构建了一个宏大的地理世界,虽然这些记载中可能包含一些真实世界的元素,但主要还是基于神话和想象。

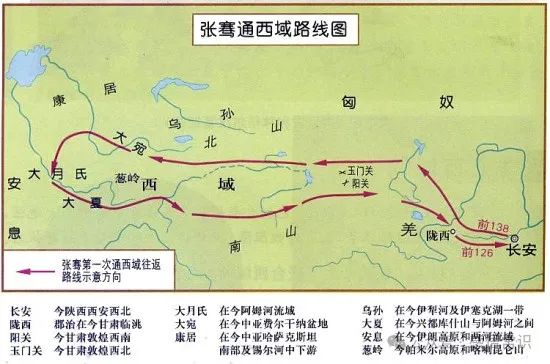

张骞通西域是中国历史上首次有据可查的对外实地考察,主要目的是联合其他国家制约匈奴。虽然这一目标未实现,但张骞收集了大量关于西域的情报,这些信息后来被司马迁记录在《史记·大宛列传》中。

张骞第一次通西域往返路线示意图

张骞将西域国家分为两类:一类是“行国”,即游牧民族,如大月氏、乌孙、康居和奄蔡;另一类是“土著”,即农业国家,如大宛,以种植稻子、小麦和葡萄著称,特别是葡萄酒和汗血宝马的产地。张骞的考察不仅增进了汉朝对西域的了解,也促进了中西文化的交流。

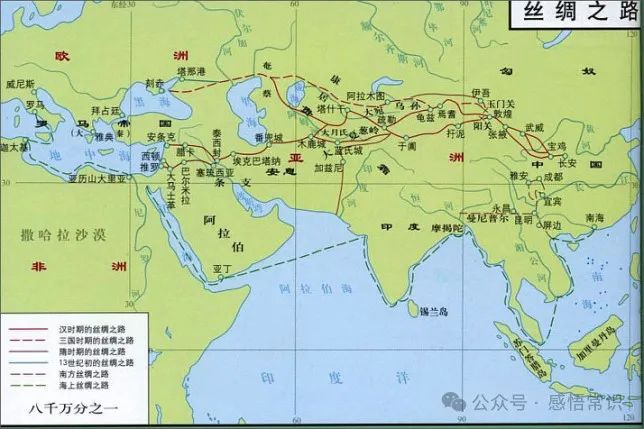

大月氏西边有一个强大的国家叫安息,大致位于今天的伊朗,是公元前3世纪建立的帕提亚帝国。安息国面积广阔,有数百座城市,商业发达,商人远行至数千里外的国家进行贸易。他们使用银币,银币上印有国王的头像,每当新国王即位,银币就会更新。

安息再往西是条枝,即塞琉古帝国,以叙利亚为中心。张骞听说条枝有“西王母”,但未亲眼见过,后人推测这可能是西亚、欧洲或北非的女王,被传为中国神话中的西王母。

张骞曾到访大夏,位于今阿富汗、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦交界处。在大夏,他发现四川产的邛竹杖和布匹,得知这些商品是从身毒(今印度)购得,推测存在一条从四川到印度的秘密通道。张骞将此发现报告给汉武帝,汉武帝随后派遣张骞和其他使者前往四川,试图找到通往印度的路线。

丝绸之路地图,从中我们可以清晰地看到大夏的首都蓝氏城

尽管最终未能成功打通到印度的通道,张骞对云南、贵州等地有了初步了解。张骞的出使和司马迁的记录,首次让西汉时期的中国社会了解到大量域外情况,包括大月氏人的外貌特征、中亚到伊朗地区的语言和文化特点,以及女性在当地社会中的高地位。

早期中国由于地理环境的相对封闭,与中亚的交流较为困难,而欧洲、北非、西亚和印度之间的交流则较为频繁,人种迁移也较为常见。例如,亚历山大大帝在公元前4世纪建立的帝国覆盖了从印度河流域到巴尔干半岛的广大区域,这一区域内的文化交流和人种迁移相互间的理解就要丰富得多。相比之下,这些地区对中国的了解较少。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FEuw5mW-zujKl2XUsrD-Dg

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌