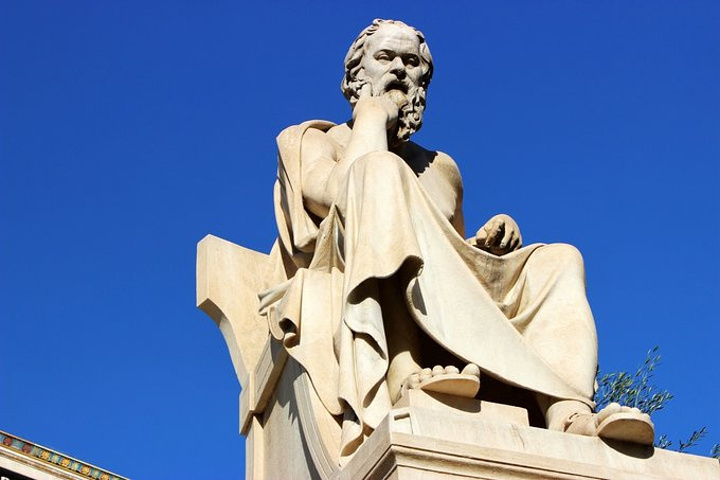

“去结婚吧,如果娶了个贤妻,你会成为幸福的人;如果娶了个悍妇,你会成为哲学家。”大哲学家苏格拉底如是说。

此话是在何种情境下讲出来的,我们无从知道,不过据说苏格拉底太太确实是位泼辣的女子。有一次,苏格拉底和几位学生讨论哲学问题时,他彪悍的妻子不知何缘故,突然大骂大嚷起来,并将一盆水泼向他,把他浇成落汤鸡,浑身湿透。就在所有人尴尬错愕之际,苏格拉底居然微笑着说:“我早知道,雷霆过后,必有暴雨”。

苏格拉底是哲学家当中著名的“PTT(怕太太)俱乐部”成员,或许是害怕妻子的“河东狮吼”,导致他有家不敢回,于是流连在街头巷尾。他经常身披一件破破烂烂的大氅,赤脚站在雅典的广场上仰面沉思,或者与他人探讨问题。

有一回,他在广场上专注思考,直到夜幕降临,还是一动不动,许多好奇的雅典青年想看看他到底要站多久,于是纷纷搬来被褥在他身边打地铺守着他,结果直到早晨太阳出来,苏格拉底才向太阳鞠了一躬,才转身回家。

我们不禁理解他太太的彪悍了:自己的丈夫整天在外面不干正事,净瞎吹牛皮,这哪个女生受得了!

不过话说回来,苏格拉底看似没个正形的行事为人背后,一颗伟大的头脑正思索着形而上的道德哲学根本问题。他于颔首凝眉之间酝酿着大智慧,其思想足以震撼世界、影响历史……

苏格拉底(Socrates,公元前470~前399)生于雅典,父亲是雕刻匠,母亲是助产妇。据说苏格拉底相貌丑陋、行为怪异,喜欢在公共场合和别人辩论。但他对智者派的诡辩很反感,尤其厌恶智者们用知识来赚钱,居然向好学的年轻人收学费,认为这是对智慧的玷污,因为他们是“贩卖灵魂食粮的人”。他自称为“爱智者”,也就是哲学家。苏格拉底曾三次从军出征,立过战功。他“不发政论,不做官,不参与阴谋和党派之争,”并把追求智慧确立为自己的人生目的。

公元前399年,一批反对他的人以不敬神和蛊惑青年的两个罪名告发了他。苏格拉底在法庭对这两项罪名予以默认,但他认为这是对雅典的一种贡献。后来,苏格拉底被关进牢狱。在服刑期间,他的学生劝他逃走,他的心情矛盾,自己本来无罪,判他死刑只能说明雅典人有问题,但如果越狱逃跑,那就是有意犯罪。最终,他以公民应当忠于国家为理由而拒绝逃走。他认为,如果法庭的判决不产生效力,国家就不可能存在。他还认为死亡并非一种痛苦,反而是一种超脱。最后,他坚持自己的信仰,在监狱中饮下毒药,从容赴死。他死后不久,又有人认识到苏格拉底是对的,于是把控告他的人判了死刑。苏格拉底之死是雅典民主制的反例,即“多数人的暴政”,现代代议制民主就是为了克服这种弊端。

认识你自己

德尔菲神庙入口处刻有一句铭文“认识你自己”,苏格拉底借此来表明认识自己心灵和灵魂的重要性。今天看,可以将此格言视为心理学的起点,心理学始于这条希腊格言(Leahey, 2024, p.38)。苏格拉底有一句名言:未经审视的生活是不值得过的。据说他年轻的时候,他的一位朋友到阿波罗神庙询问神,在希腊有谁比苏格拉底更有智慧。神通过女祭司告诉苏格拉底的朋友,世界上没人比苏格拉底更有智慧。苏格拉底听闻后很奇怪,认为自己对世间事物知之甚少,何谈有智慧?但是神谕必有其道理。于是他游历四方,试图找到比自己更有智慧的人。但他发现他所访问的人其实和他一样,并没有什么智慧,但他们却狂妄地认为自己拥有智慧。原来这条神谕的意思是认识到自己无知,就是有智慧。

在苏格拉底以前,自然哲学家们探索的是万物本原。苏格拉底把哲学家们的思考从天上拉回人间。他认为人的职责在于透彻地对自己进行认识。而人的根本问题是什么呢?苏格拉底认为是道德问题,这也成为了苏格拉底哲学的基本问题。

美德即知识

苏格拉底以研究美德和善的问题而著称。什么是美德呢?他认为美德即知识,也就是说,美德是关于善的概念的一切知识。美德不是某一种具体的行为,因为任何一种具体行为的道德含义都是相对的。例如欺骗朋友是一种恶行,欺骗敌人却是一种善行,但是背后关于“善”本身的概念却是不变的。

苏格拉底寻求的是诸如美、公正和真理的本质(essence)。事物的本质即事物的基本属性,是其确定的、经久不变的属性。根据苏格拉底的看法,要真正认识某物,就要理解其本质。智者派认为真理是个人的、无法交流的,苏格拉底却持相反意见,认为真理是普遍的、为人所共享的。苏格拉底寻求的真理不是别的,而是事物的共性,是一些概念及其定义。对苏格拉底而言,对本质的理解构成了知识,而生命的目的是为了获得知识。

苏格拉底进一步论证,美德应该是有益的,因为一切善的东西都是有益处的。相反,恶的东西则是有害的。健康、力量、美丽、富有等都是人们称作有益的东西,但在有些情境下却是有害的。而它们能否被正确利用决定了它们是有益还是有害。灵魂的善包含勇敢、节制、正义等等。如果这些东西不是关于“善”的知识,而是别的东西,则会成为有害的东西。例如某人光有勇敢而无理性指引,勇敢就对他有害,就会表现得鲁莽有余而谨慎不足。一般来说,灵魂所承载的一切,如果在智慧的指引下,结局就是幸福;如果在愚蠢的指引下,结果就相反。

精神助产术

在与他人讨论真理的过程中,苏格拉底不会把真理直接教给别人,而是保持谦虚的姿态,启迪别人探究、思索问题,一步步逼近真理。这是一种“对话的辩证法”,他会在对话中通过提问来揭露对方的矛盾,让对方不停地修改意见。苏格拉底说这个方法是从他母亲那借鉴过来的,他母亲是位助产妇,为别人接生,只不过苏格拉底是给精神性的东西接生。他将这个方法称作“精神助产术”。

以下是一个叫尤苏戴莫斯的青年与苏格拉底的一段对话(色诺芬, 1984, pp.145-147):

“虚伪是人们中间常有的事,是不是?”苏格拉底问。

“当然是”,尤苏戴莫斯回答。

“那么,我们把它放在两边的哪一边呢?”苏格拉底问。

“显然应该放在非正义的一边。”

“人们彼此之间也有欺骗,是不是?”苏格拉底问。

“肯定有”,尤苏戴莫斯回答。

“这应该放在两边的哪一边呢?”

“当然是非正义的一边。”

“是不是也有做坏事的?”

“也有”,尤苏戴莫斯回答。

“那么,奴役人怎么样呢?”

“也有。”

“尤苏戴莫斯,这些事都不能放在正义的一边了?”

“如果把它们放在正义的一边,那可就是怪事了。”

“如果一个被推选当将领的人奴役一个非正义的敌国人民,我们是不是也能说他是非正义呢?”

“当然不能。”

“那么,我们得说他的行为是正义的了?”

“当然。”

“如果他在作战期间欺骗敌人,怎么样呢?”

“这也是正义的。”尤苏戴莫斯回答。

“如果他偷窃、抢劫他们的财物,他所做的不也是正义的吗?”

“当然是。不过,一起头,我还以为你所问的都是关于我们的朋友哩。”尤苏戴莫斯回答。

“那么,所有我们放在非正义一边的事,也都可以放在正义的一边了?”苏格拉底问。

“好象是这样。”

“既然我们已经这样放了,我们就应该再给它划个界线:这一类的事,做在敌人身上是正义的,但做在朋友身上,却是非正义的,对待朋友必须绝对忠诚坦白,你同意吗?”苏格拉底问。

“完全同意”,尤苏戴莫斯回答。

苏格拉底接下去又问道:“如果一个将领看到他的军队士气消沉,就欺骗他们说,援军就要来了,因此,就制止了士气的消沉,我们应该把这种欺骗放在两边的哪一边呢?”

“我看应该放在正义的一边”。尤苏戴莫斯回答。

“又如儿子需要服药,却不肯服,父亲就骗他,把药当饭给他吃,而由于用了欺骗的方法竟使儿子恢复了健康,这种欺骗的行为又应该放在哪一边呢?”

“我看也应该放在同一边。”尤苏戴莫斯回答。

“又如,一个人因为朋友意志沮丧,怕他自杀,把他的剑或其它这一类的东西偷去或拿去,这种行为应该放在哪一边呢?”

“当然也应该放在同一边。”尤苏戴莫斯回答。

苏格拉底又问道:“你是说,就连对于朋友也不是在无论什么情况下都应该坦率行事的?”

“的确不是。”尤苏戴莫斯回答,“如果你准许的话,我宁愿收回我已经说过的话。”

今天看,西方现代主义的躁动不安,不断地寻求改变和完善,正是始于苏格拉底永无止境的道德质疑。从这个意义上讲,苏格拉底是第一个现代人(Leahey, 2024, p.55)。正是苏格拉底开创了现代文明的先河。

参考文献

编辑 | 人格与社会课题组徐前