前些天查找资料,在朋友圈里搜索过往记录,恰好发现一位移居马耳他的朋友去年在波兰比亚韦斯托克所拍照片,便留了言。我们的第一反应都是“原来你也去过,很少有人去这里呢”。

比亚韦斯托克,波兰东北部最大城市,波德拉谢省首府。因为并非传统意义上的旅游城市,到访者并不多。我也是因为要从华沙自驾车前往立陶宛和拉脱维亚,才将波德拉谢省纳入行程。

之所以要在比亚韦斯托克停留,也因为它是世界语发明者柴门霍夫的故乡。1917年4月14日,柴门霍夫去世,今天正是他的忌日。

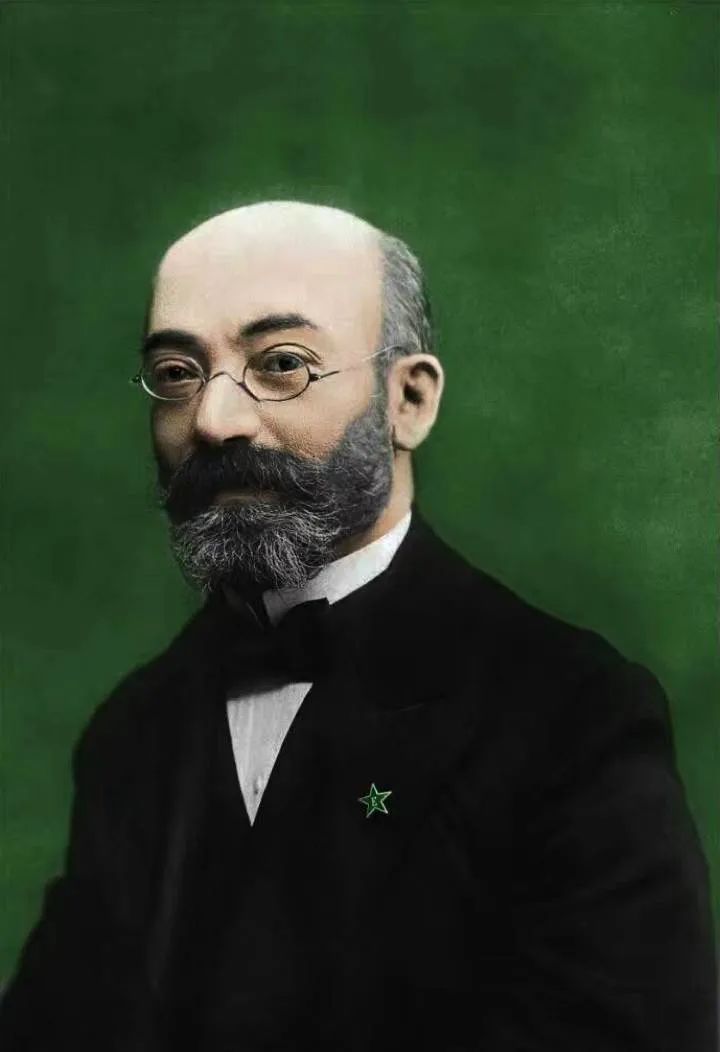

拉扎鲁·路德维克·柴门霍夫▲

说起世界语,如今已然式微,在中国更是如此,许多年轻人根本闻所未闻。但如果问问父辈,他们即使没学过,也会告诉你它曾是潮流。

因为早在上世纪初就传入中国并被晚清民初知识分子追捧的世界语,曾在1982年后迎来又一个高峰。

当时,中国教育部规定世界语可以作为大学生、研究生乃至干部考核的第二外语,因此北大、复旦和南开等几十所院校均开设了世界语课程。

整个80年代,世界语函授班和电视教学也风行一时。

如果按字面理解,世界语是一种通用语系,记得80年代时,我还在读小学,记忆里凡是有人提到世界语,往往会认为学会它就能走遍世界。这当然是信息偏差所导致的认知错误,因为世界语从诞生后,从未成为主流通用语。

那么,柴门霍夫为何要发明世界语?为了世界和平。

1320年建市的比亚韦斯托克,19世纪成为纺织工业中心,如今是波兰东北部经济中心和交通枢纽。1859年,柴门霍夫在这里出生时,比亚韦斯托克还在沙俄统治之下。

曾多次被侵占的波兰,东北角更是必争之地。年幼的柴门霍夫就已认识到了这一点,在这座小城里,有俄罗斯人、波兰人、日耳曼人和犹太人,大家有着各自的语言,也因此产生隔膜。

如今在比亚韦斯托克的老城广场上,为纪念柴门霍夫而建的世界语咖啡馆坐落在广场中央,黄色塔楼不高,却是广场上的制高点。广场旁的长椅上,人们闲坐休憩,与鸽子嬉戏,一派祥和。但在当年,不同种族彼此分隔,匆忙脚步与冰冷目光并存。

在柴门霍夫看来,语言是造成人类隔膜甚至敌对的重要原因,因此萌发了发明一种新语言,让人类增进了解、消弭隔阂、仇恨与战争,实现博爱大家庭的念头。一读中学,他就开始尝试发明新语言,但被庞大的语法和词汇难倒。

但柴门霍夫绝对是个语言天才,作为犹太人,他从小就学会了波兰语、俄语和德语,中学时代又学习了拉丁语、希腊语、法语和乌克兰语。随后又学习了语法相对简单的英语,同时也注意到了俄语词汇的后缀作用。英语让他找到了语法系统创建的捷径,俄语后缀则解决了词汇量巨大的难题。

1878年,还在读中学的柴门霍夫初步发明了“通用语”,也就是世界语的雏形。

1885年,柴门霍夫大学毕业,成为一名医生,在华沙执业。期间他对自己发明的通用语反复改进,并用于翻译和写作。1887年,这门新语言的专业书籍得以出版,人们将之命名为“Esperanto”。20世纪初,这门语言传入中国,起初被音译为“爱斯不难读”语,当然,也有一点点意译成分。后来,有人借用日本人的翻译,将之命名为世界语。

在柴门霍夫看来,世界语绝不仅仅是一门语言,它承载着各国人民友好交流的梦想。可惜的是,在柴门霍夫人生的最后岁月里,他遭遇了人类历史上最可怕的互相残杀。1914年爆发的一战,将他的祖国也卷入其中。1917年,他在华沙黯然离世。

从个人操守而言,柴门霍夫几近完美。作为医生,他有一颗仁心。有人回忆,“柴门霍夫博士是华沙每周一天免费为穷人治病的唯一医生。”他去世后,许多当地民众自发前来参加安葬仪式,多半是柴门霍夫免费医治的穷人。

在私有财产至高无上,人们也因此非常注重知识产权的欧洲,柴门霍夫是个异类。尽管他为世界语付出了巨大精力并倾尽家财,但仍没有将世界语作为赢利工具。

在1887年的世界语第一本专著出版时,他在序言里声明,这是“社会的财富,作者永远放弃对它的一切个人权利”,包括专利权,也包括相关著作和译作的所有版税与稿酬。在他看来,世界语的解释权属于全世界,将在大家的研习中发展。

他几乎没有留下什么,包括当年故居。他在比亚韦斯托克的故居早已被拆除,如今原址上建起了一栋五层住宅楼。唯一可见的柴门霍夫痕迹是外墙上的壁画,模拟着柴门霍夫时代的生活。楼下有一块铁牌,镶着旧时故居的照片。那是一栋平平无奇的平房,却是世界语的萌生之地。

与自然形成的语言相比,世界语确实缺少根基。加之语言本就具有多样性,柴门霍夫的努力注定会失败。但在世界语诞生的那个年代里,它确实满足了许多人对世界的美好憧憬——对民族隔阂的反感,对世界大同的追求。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/kcXtTQggdi5zmQG_CE3qrw

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌