值此生死存亡之秋,中国人民的教育实系抵御外侮的文化前线。战争中的中国教育是一部史诗,将为中国人民子子孙孙永志不忘!

——华中大学校长 韦卓民

在2025年7月广州的酷热中,当我继续追寻曾经光耀华南的教育使徒——岭南大学钟荣光校长,写作《“承担教育的责任”:见证岭南大学钟荣光校长之不息脚踪(下)》时,忆及其1942年1月7日在香港沦陷中溘然长逝时,其以40年生命浇灌的岭南大学也正在日寇的铁蹄下,踏上大迁徙之路,以在中国最危难的抗战中,以浩然之气,坚持办学。

而岭南大学在粤北山区的大迁徙办学,其背后彰显的恰恰是中国曾拥有的13所基督教大学在抗战中迁徙长征,在艰苦卓绝中坚持办学的伟大史诗。

然而,由于种种原因,这气壮山河的伟大史诗常常被遮蔽或消散于茫茫中国史之中,不被提及,更不要说彰显。

在此,转发旧文《伟大的远征——中国13所基督教教会大学的抗战大迁徙》,以纪念这艰苦卓绝中的伟大史诗。

——本文作者袁卫东

在广州姗姗来迟的秋意中,脑海中总是浮现华中大学韦卓民老校长80多年前这一段铿锵有力的抗战宣言。因为,在这一句宣言背后是中国13所基督教会大学在抗日战争中艰苦卓绝的大迁徙。

但这是一次伟大的远征!

因为,在中国最危难的时刻,他们选择了患难与共,选择了坚贞不屈,选择了继续办学,正如英勇赶赴战场的军人,他们踏上了皆苦卓绝的大迁移之路,从北向南,从东到西,在炮火中前进,跨越千山万水,从北京抵达成都,从南京抵达成都,从苏州抵达成都,从济南抵达成都,从上海抵达成都,从武汉抵达云南丽江喜洲镇......他们在中国最危机的时刻,在炮火与苦难中,他们重建了自己的大学,弦歌不断,培养人才,他们是文化与教育中坚强的战士,以教育与学术的薪火相传,宣告对于日本法西斯强权者、征服者的抵抗与不屈。

这是中国现代史、中国抗战史的光辉时刻,他们的大迁徙与当时中国国立大学抗战大迁徙一样气壮山河、一样可歌可泣,可惜的是这样的历史长期被遮蔽和尘封于历史的“另册”之中。

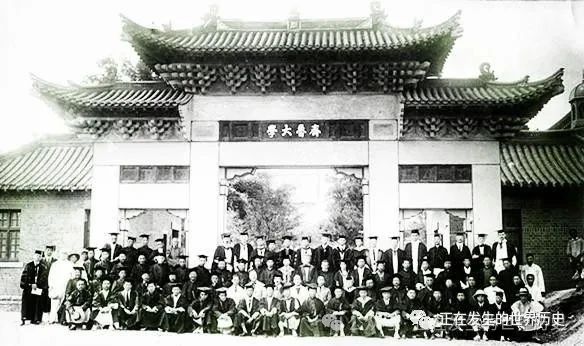

这是中国现代史、中国抗战史的光辉时刻,他们在成都华西坝建立的“联合大学”(华西大学、齐鲁大学、金陵大学、金陵女大、燕京大学等5所联合),与当时北大、清华与南开建立的“西南联大”一样是战时的中国教育重镇和学术重镇、一样的成就非凡,可惜的是这样的“联合大学”在历史中寂寂无名,这样的历史也长期被打入“另册”之中。

更不要说,即使在南京的金陵大学与金陵女子大学,在中国现代史最黑暗的时刻——1937年12月13日南京大屠杀到来时,他们的校园变成国际安全区保护成千上万的南京难民,他们的留守传教士教育家挺身而出在人间地狱中守卫南京难民,仿佛如耶稣基督再世!

可以这样说,在抗日战争——这一中国历史与其精神的巨大检验场之中,中国的基督教教会大学以其坚强不屈、卓越卓绝的表现,一举粉碎了自1920年代以来反基督教与民族主义对其的攻击,实际也一举粉碎了1950年代之后加在其身上诸如“帝国主义侵华工具”的不实之词。

在中国最危难之时,他们所展现的患难与共的选择是宝贵的,他们所展现的爱国情操是震撼历史的,他们所展现的英勇无畏、挺身而出是历史罕见的,他们所做出的贡献是巨大的。这都不能也不应忘记,更不能打入另册,以不实之词而掩盖其光辉。

我就是为此见证而来,提笔写作此篇,还原和勾勒这伟大的远征——中国13所基督教会大学的抗战大迁徙如下。

“收拾起山河大地一担装,去后方。历尽了,渺渺途程,漠漠平林,垒垒高山,滚滚大江。似这般寒云惨雾和愁苦,诉不尽国破家亡带怨长。雄城壮,看江山无恙,谁识我一瓢一笠走他乡。”

——南怀瑾(曾在成都金陵大学研究社会学)

第一,燕京大学在1941年珍珠港事件爆发后,大迁徙到成都华西坝复学。

当1937年七七事变之后,燕京大学以“美国教会的资产”为保护,在北京有5年的“自由的孤岛”办学期,但随着1941年12月8日珍珠港事件爆发,司徒雷登校长从当天从天津回北京的列车上被捕关押直到日本投降,而日本宪兵随即包围校园,抓捕15名燕大著名教师与11名学生,西方教师被拘捕送往山东潍坊集中营,自此燕京大学在北平停办。

1942年2月8日,作为燕京校董会主席的孔祥熙在重庆召集校董会,正式决定燕京大学在大后方复学,请燕大前文学院院长梅贻宝教授任筹备处主任筹备复学。最终决定在成都华西坝复校。主要是由于华西协合大学、齐鲁大学、金陵大学与金陵女子大学都在此联合办学。最终燕大租用美以美会的华美女子中学和启华小学为校舍,开始复校,对于燕大的恢复办学,纽约的燕京托事部、哈佛燕京学社、洛克菲勒基金会、英国庚款基金会都提供了大量资助,再加上国民政府教育部的专款和燕大校友的慷慨赞助,成都燕京大学完成了复校,梅贻宝为代校长。

抗战中成都燕京大学代校长梅贻宝

成都燕大复校的消息传到华北后,在华北的燕大师生想尽各种办法,突破日军封锁,向大后方转移,从北平跋涉几千公里长途跋涉到成都入学。

1942年10月2日,成都燕京大学正式开学,一直到抗战胜利后,再回北平。

第二,齐鲁大学在1937年日本全面侵华战争发动后,大迁徙到成都华西坝,与华西协合大学等联合办学。

1937年日军在华北与山东境内的推进,也由于成都华西协合大学的诚恳帮助,齐鲁大学的医学院、文学院和理学院都迁入成都华西坝,只留下神学院和护士学校等。1941年珍珠港事件爆发后,日本宪兵占领校园,所有师生被迫离校。

齐鲁大学教职员的大迁徙有两条路线:一条是由济南→南京→重庆→成都;一条是济南→青岛→上海→广州→香港→西贡(或海防)→云南昆明→重庆→成都。齐鲁大学的学生大迁徙就是逃难。开始时有一点钱,住学校、寺庙和礼拜堂休息,最后每经过一地,当地的主事者会善待流亡的学生。后面,政府派人在沦陷区秘密引导。齐鲁大学的学生就这样经过千山万水抵达成都。

第三,金陵大学在1937年中日淞沪会战后,分三批从南京撤离到武汉,又从武汉大迁徙到成都华西坝,与华西协合大学等联合办学。

1937年11月,日军已经向中国民国首都南京发动作战,金陵大学在校长陈裕光的领导下,于11月25日、29日、12月3日靠租来的轮船分三批撤离南京先抵达汉口,在华中大学暂住。而后,又乘船到重庆,三批人员历时3个月备尝艰辛才抵达成都。1938年3月1日金陵大学在华西坝正式开学。

抗战中金陵大学校长陈裕光

而以贝德士教授为主席的金大紧急委员会留守南京金陵大学,在日军南京大屠杀期间,作为国际安全区救助了近4万的难民。详见《86年前,在南京大屠杀中拯救25万难民的五所基督教会大学机构》与《永怀赞美,86年前在南京大屠杀中拯救25万难民的14位美国传教士》。

抗战中留守南京金陵大学教授贝德士

第四,金陵女子大学在1937年日军侵华的危难间,曾在上海公共租界和武昌华中大学为金女大战时办学中心,后全部大迁徙到成都华西坝,与华西协合大学等联合办学。

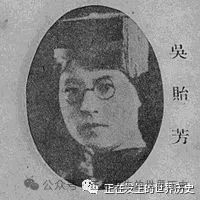

为在战时继续金女大的事业,校长吴贻芳可谓想尽办法,设立三个办学中心,一个是在上海公共租界与先前迁来的圣约翰大学、沪江大学一起;另一个设在武昌华中大学校内;第三个就是在成都华西坝,最终金女大整体大迁徙到华西坝,与华西协合大学联合办学。

抗战中金陵女子大学校长吴贻芳

而以魏特琳为首的金女大紧急委员会留守南京金女大,在日军南京大屠杀期间,作为国际安全区救助上万民妇孺。详见《86年前,在南京大屠杀中拯救25万难民的五所基督教会大学机构》与《永怀赞美,86年前在南京大屠杀中拯救25万难民的14位美国传教士》、《百年来中国人最不应该忘记的美国女传教士,她是南京大屠杀中的“活菩萨”》、《86年前,南京大屠杀“活菩萨”女传教士魏特琳的27个人生细节》。

抗战中留守南京金陵女子大学的魏特琳

第五,东吴大学在抗战中经过五次大迁徙坚持办学,从苏州→太湖南岸湖州中学→安徽屯溪→上海公共租界,与圣约翰大学、沪江大学、之江大学、金陵女大等联合办学→福建邵武,与先前迁来的福建协和大学和之江大学联合办学→广东曲江,与先前迁来的岭南大学联合办学。

抗战中东吴大学校长杨永清

第六,华中大学在抗战中经过两次大迁徙,从武汉→广西桂林→云南昆明→云南大理喜洲镇,行程4000多公里,艰苦卓绝,坚持办学。

抗战中华中大学校长韦卓民

第七,之江大学在抗战中经过四次大迁徙,从浙江杭州→建德→安徽屯溪→上海公共租界,与圣约翰大学等几所基督教会大学联合办学→福建邵武,与福建协和大学联合办学。

抗战中之江大学校长李培恩

第八,福建协和大学在1938年从福州大迁徙到福建邵武,坚持办学达7年。

抗战中福建协和大学校长林景润

第九,华南女子大学在1938年从福州大迁徙到福建南平,坚持办学达8年。

抗战中华南女子大学校长王世静

第十,岭南大学在抗战中经过两次大迁徙,从广州→香港→广东曲江,与迁来的东吴大学联合办学。

抗战中岭南大学校长李应林

第十一,沪江大学在抗战中,校园被日军所占,在上海公共租界,与圣约翰大学等几所基督教大学联合办学,1942年珍珠港事变后,教学工作转入地下,以“沪江学院”的临时学校继续办学。后来,沪江大学在重庆与东吴法学院联合开办了东吴沪江法商学院。

抗战中沪江大学校长刘湛恩

第十二,圣约翰大学是13所教会大学中,除华西协合大学外,唯一没有迁徙办学的教会大学。

1937年中日淞沪会战开始后,圣约翰大学在上海公共租界,与迁来的沪江大学、之江大学、东吴大学等联合办学,成立华东基督教联合大学。

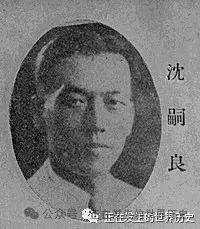

而在1941年珍珠港事变后,随着美籍教员被捕,组成了紧急校董会,全部由中国人担任,由沈嗣良出任校长,决心继续作为一所基督教大学开办下去,并使学校避免任何政治纠葛。圣约翰在沦陷区一直坚持办学直到抗战胜利。

抗战中圣约翰大学校长沈嗣良

第十三,在中国最危难的时刻,在抗战最艰苦的时代,地处西南成都华西坝的华西协合大学,成为一个中国教育的重镇,她敞开宽广的怀抱,热忱接纳从炮火中大迁徙而来的教会大学——齐鲁大学、金陵大学、金陵女子大学、燕京大学,还有非基督教的中央大学医学院与畜牧兽医系,一时之间,五所著名基督教会大学汇聚在华西坝,可谓是中国教育史上的一个奇迹。

抗战中华西协合大学校长张凌高

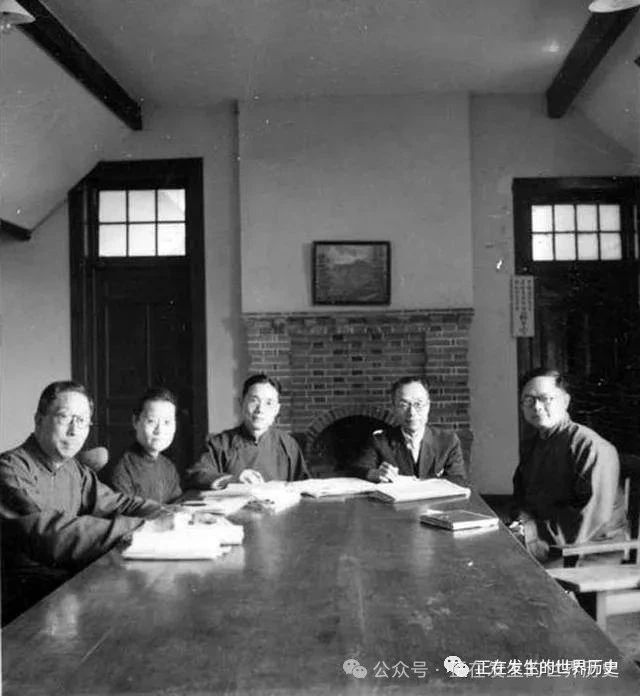

而在东道主校长张凌高与齐鲁大学校长刘世传(后任汤吉禾、吴克明)、金陵大学校长陈裕光、金陵女子大学校长吴贻芳、燕京大学代校长梅贻宝的共同努力下,五所基督教会大学在华西坝联合办学,共有文、理、法、医、农等五个学院六七十个学系,可谓是战时中国规模最大、学科设置最完整的大学,时间跨度前后长达8年。这同样是中国教育史的一个奇迹。

1942年五大学校长合影,(左起)燕大马鉴(当时燕大代校长是梅贻宝)、金女大吴贻芳、金大陈裕光、华大张凌高、齐大汤吉禾。

而在五所基督教会大学联合办学的阵容下,华西坝成为战时中国教育与学术的重镇,成为自由思想与学术繁荣的重镇。

这样的成就,与鼎鼎大名的“西南联大”相比,并不逊色,却被长期尘封于历史之中而寂寂无名,应有专文再为之见证,以恢复其历史的尊严与价值。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/smZmaX3JC9BsZVL9TxwPtA

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌