【温忠麟博士,华南师范大学二级教授、博士生导师。主要研究心理计量方法,在国内外发表论文180多篇,著作11本。以第一作者发表在国际方法学顶刊Psychological Methods上的论文,荣获第八届高等学校科学研究(人文社科)优秀成果一等奖。论著被广泛引用,Google学术搜索上可查到被3万多篇论文引用。中国知网的期刊单篇论文被引排名全网第一,最高的两篇都超过2万篇论文引用。】

1. 为什么需要定义影响关系?

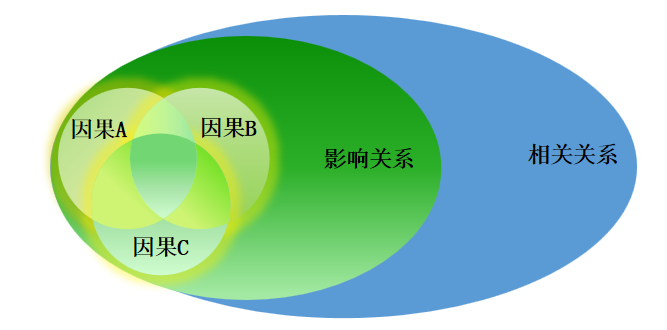

很久以来人们就在使用“A影响B”,或者“Y的影响因素”这样的说法,但却没有给影响关系一个明确的定义。有人将其理解为因果,有人将其理解为相关,为了避免概念不清带来的误解,给其一个明确的定义很有必要。

2. 因果关系和影响关系的界限模糊,为什么不是影响关系的定义不明确?

因果一定是影响,影响一定是相关,但反之不然。因果关系和影响关系的界限模糊,那是因果的定义不明确。假如影响的定义不明确,将会导致影响关系和相关关系的界限模糊,而不是因果关系和影响关系的界限模糊。

3. 为什么因果的定义不是唯一的?

定义因果关系不是一件简单的事, Hernán 和Robins (2020)讨论因果推断的专著《Causal Inference: What If》也未明确定义什么是因果关系。事实上, 因果关系的定义因学科背景和理论框架的不同而呈现多样性:哲学探讨本质与逻辑, 科学强调可验证性, 法律侧重责任归属。

就心理学而言, 学界比较认同的是 Rubin (1974, 2005)在随机对照实验下的因果定义。简单点来说就是,因果效应是指在干预X的不同条件下, 变量Y的假设性差异(Bailey et al., 2024)。

按照这个定义,存在变量不能成为原因,因为无法干预它。存在变量是预先已经存在的、并非研究过程中引起的变量,如性别、智力、家庭社会经济地位等。如果要将存在变量当作原因,那得改变因果定义,扩大因果的外延。其中,在流行病学中常用希尔准则(Hill’s Criteria)追索病因;在经济学中有在时间序列情形下的格兰杰因果(Granger causality)。

4. 为什么随机对照实验下的因果满足因果三准则?

了解实验的人都知道,随机对照实验下的因果定义涉及到三个关键词:随机、干预、差异。通过干预产生的引发变量在前,干预后的实验结果在后,有了方向性;差异说明了共变;而随机分组可以排除其他解释。所以随机对照实验得到的因果满足社科中常见的因果三准则(共变、方向性、排他解释)。

5. 为什么影响关系≠因果关系?

要证明影响关系≠因果关系不是很难。因为因果的定义不是唯一的,当你说影响关系就是因果关系的时候,请问是哪一种因果呢?

目前没有见到有一种因果可以包含所有的因果, 说明任何一种因果之外, 还存在别的因果, 即存在别的影响关系(因为任何因果关系都是影响关系)。所以, 任何一种因果关系, 都只是影响关系的真子集, 即影响关系不等同于任何一种因果关系。

6. 为什么按随机对照实验下的因果定义,存在变量不能是原因?

如果随机分组,存在变量无法通过干预去改变;如果根据存在变量的大小进行分组,必然违反了随机原则。就是说,干预与随机在存在变量那里不相容。

看一个例子,工龄影响工资。工龄是存在变量,研究者无法通过干预去改变工龄!有人会说,可以按工龄长短分组,发现工龄越长,平均工资越高,不就推出工龄是工资的一个原因了吗?按照这种逻辑,可以换一种做法,按工资高低分组,就会发现工资越高,平均工龄越长,进而推出工资是工龄的一个原因。这就很容易理解,存在变量不能是原因(这是心理学研究方法教科书上的常识)。

7. 为什么代理影响因素也是影响因素,却不是原因?

不少服务行业(如交通、餐饮等)有针对未成年人的优惠规定。例如,火车票价(省略无关细节):小于6岁免费,6~14岁半票,超过14岁全票。

设想一个不知道票价规定的研究者,记录了身高和票价数据,发现身高与票价有实质性的正相关。根据常识可知:身高在先票价在后,得到结论:身高影响票价。

但身高与票价不是因果关系(控制了年龄后身高与票价无关)。这里,身高是年龄影响票价的代理影响因素。因为核实年龄麻烦,而看身高容易操作,所以有的戏院门口、自助餐厅门口放置了标尺,根据身高决定儿童是否需要买票入场。

8. 为什么“预测”不能代替“影响”?

统计上凡是“相关”皆可用来“预测”。预测的时候,谁是自变量, 谁是因变量, 这个方向性是根据研究目的人为确定的, 实际情况可能没有方向性, 也可能与回归分析的方向性刚好相反。

例如,刑侦人员经常使用留在罪案现场的脚印长度(鞋码长度)预测罪犯身高,但实际情况是身高是“脚长影响鞋码”的代理影响因素。又如,研究者利用银行交易记录来预测一个人的人格特质, 也是预测的方向性与实际方向性不一致, 实际的方向性应当是人格影响银行交易记录。

9. 为什么不能用番茄和西红柿类比因果和影响?

番茄和西红柿是同一种植物(或其果实)的两种称谓。具体来说,西红柿是番茄的别名。但影响并不是因果的别名。

10. 为什么有的影响因素无法证实是否为原因?

以学生的学业成绩为例,已知的影响因素如下:

(1)学生个体因素:智力与认知能力、学习动机与态度、学习习惯与方法、心理健康与情绪状态、身体健康与生理状态等;

(2)家庭环境因素:家庭氛围、父母教养风格、家庭学习资源与环境、家庭社会经济地位等;

(3)学校与教师因素:学校环境与资源、教师因素(教学水平与能力、教学热情与投入度、教师期望、师生关系等)、同伴影响等;

(4)社会与环境因素:社会文化价值观、媒体与科技影响、教育政策与资源分配等。

上述每个变量都是影响因素,但这些因素不是孤立的,可能以某种方式共同作用于学业成绩(详见多重影响因素的共同作用类型,温忠麟等,2024)。例如,家庭环境会影响学生的学习动机与态度;教师的期望会影响学生的自信心。如果同时考虑这些影响因素,有的变量对学业成绩的效应就不显著了,因而不是原因。

这些因素,有的可以干预,如教师教学水平,通过实验证明是原因;但有的是存在变量,无法干预。如家庭社会地位,是一个影响因素。一方面,无法干预这个存在变量,因而无法证实它是一个原因。另一方面,父母智力是家庭社会地位和孩子智力的共同影响因素,因而家庭社会地位可能不是原因。事实上,按因果统计分析的做法,在控制父母智力和情商后,有些因素的作用就消失了。

11. 为什么常识和逻辑对于得出研究结果很重要?

中外都有人举例“身高影响词汇量”来说明“影响”有什么问题。但一个正常的研究者, 在提出“身高影响词汇量”这个假设之前, 更早就会根据常识和逻辑提出“年龄影响词汇量”的假设并做出检验,而不会仅仅得到“身高影响词汇量”这么粗浅的研究结果。

如果不讲常识和逻辑,在相关研究和因果研究中一样可以举出类似粗浅的研究结果。在相关研究中,会得到 “词汇量与拇指长度相关”、“词汇量与饭量相关”这样的结果。在车祸事故的追因中,即使路人正常走过斑马线被闯红灯的汽车撞死,也可以得到看似荒谬但却符合因果推断的结果:“受害者离家外出是事故的原因”。理由是,根据反事实框架,如果受害者不出家门,就不会成为受害者。

12. 为什么实验研究以外要谨言因果?

对于基于问卷的实证研究,经常涉及存在变量。因为存在变量无法做干预实验,存在变量与结果之间的因果无法证实,只能证伪。稳妥的做法是,基于问卷的实证研究,避谈因果。如果满足影响关系的定义,可以使用“影响”表述结果,但不能将影响当作因果来解读。

有的变量,既可以是引发变量,也可以是存在变量。例如研究寿命与癌症(是否患癌)的关系,如果将癌症作为引发变量进行实验研究(例如,将白鼠随机分成两组,实验组通过药物诱发癌症),可以得出:癌症是降低寿命的一个原因。

但如果将癌症作为存在变量进行问卷研究,将去世的人分为癌症死亡组和非癌症死亡组,统计结果是癌症死亡组的平均寿命更长。当然不是癌症让人长寿,而是长寿的人得癌症的可能性更高。有人说,基于问卷的研究应当控制一些变量才能得到因果,请问控制了哪一个或者哪些变量后,不用做实验而仅仅根据问卷研究就能得出癌症是降低寿命的原因?

参考文献

温忠麟, 王一帆, 马鹏, 孟进. (2024). 变量之间的影响关系和多重影响因素的共同作用类型. 心理学报, 56(10), 1462-1471.

温忠麟, 马鹏, 孟进, 王一帆. (2025). 因果·影响·相关与预测辨析. 心理学报, 57 (6), 1108-1118.

Bailey, D. H., Jung, A. J., Beltz, A. M., Eronen, M. I., Gische, C., Hamaker, E. L., ... Murayama, K. (2024). Causal inference on human behaviour. Nature Human Behaviour, 8(8), 1448–1459.

Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). Causal inference: What if. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Rubin, D. B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. Journal of Educational Psychology, 66(5), 688–701.

Rubin, D. B. (2005). Causal inference using potential outcomes: Design, modeling, decisions. Journal of the American Statistical Association, 100(469), 322–331.

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Xf7eAIIIwUfIst4QLhSP3w

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌