图源:The New York Times

本文为8月1日晚华东师范大学教授李明洁就新书《破坏实验》与云南大学社会学系副教授游天龙,以“纽约真实:不沉默的大多数”为题展开的对谈。《破坏实验》是一本带有人类学关怀的非虚构札记,记录了2017年至2023年间纽约在疫情肆掠、种族冲突和政治极化中的撕裂与韧性。

两位学者以跨学科视角,揭示了全球化退潮时代下“沉默的大多数”被主流媒体遮蔽的困惑、损毁、挣扎与奋争。在社交媒体算法加剧信息茧房之时,这种基于“在地观察”的对话提供了某种认清世界的解毒剂。

以下是对谈实录,有删节。

01社会的割裂,可能先于疫情发生

李明洁教授(下文简称“李”):请允许我先向大家介绍《破坏实验》的创作过程和内容梗概。我在上海华东师范大学工作了三十多年,是一名基层教师,除了上课之外,还必须要完成一些研究工作。2017年暑假我到纽约调研,发现哥伦比亚大学有一份非常珍贵的档案,是一整套民国时期的门神和纸马,非常值得研究,但完成它绝非一日之功,我还要在上海的学校上课,所以我就只能每年的寒暑假来来回回像大雁一样飞来飞去。后来这项研究成为国家社科的项目,今年6月在商务印书馆出版,即《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》。

大家一定理解,学者有不得不完成的工作,也会有自己的偏好。纽约是个非常特别的大都市,没有人能够逃过它的诱惑,它和我生活过的上海、香港和巴黎都有某种神似。在2017年到2023年的往返间,我也把我的纽约见闻记录了下来。细心的读者会发现,这本书中2018年和2019年前面的章节首页的底色是咖啡色的,那是我在疫情之前的纽约印象,很浓郁、很多元、很有味道的一座城市。但是到了2020年以后,章节首页的底色改为蓝色的,像忧郁的深海。如果说前面的部分,我对纽约的观察和记录还是有关社会区隔、文化品位和它的世界地位的话,那么到2020年之后,其实不是我想写,而是我不得不写。当遇到突变时,人都会有应激反应,全书的文字是这样产生的,我在前言和后记里面都有交代。

游天龙副教授(下文简称“游”):《破坏实验》这本书正好跟我在纽约的时间可以衔接起来,我从2005年到2015年生活在纽约,您是从2017年开始去,然后写到2023年,还补充了2024年的一些情况。这段时间恰好美国政治开始变得极化,逐渐从政坛外溢到社会层面,并影响到日常的生活。以前美国人会觉得每隔4年一次总统大选,大家彼此吵一吵,吵完了以后还是一家人;但是从2015年特朗普开始竞选以来,情况就变得很不一样,这不是特朗普一个人的问题,是两党都开始极化。2020年疫情爆发,整个美国社会变得更加撕裂了,直到现在。拉长时间来看的话,这一时期的影响可能会非常深远。

李:如果说纽约在2020年之前还是一个很多人可能实现梦想的地方的话,在这一年之后,它集中呈现的恐怕就是所有人的痛苦。这本书里做了一枚小书签,我写了这样一句话,“世界上没有谁像她那样,身上带着全世界的伤”。

照理来说,当疫情这样一个突发事件爆发时,大家本应放弃分歧,共同来面对困难,但是事实并不是这样。疫情反而成了催化剂,让所有的矛盾以更为残酷的形式展现出来,每个人潜伏着的不是那么明显的伤痛,反而变得非常显然了。

我给大家看看照片,书里的照片都是我用手机拍的。这是2020年3月疫情刚刚爆发的时候,你永远不可能再看到这样的中央车站了。中央车站目前仍然是在室内建筑里面,站台数最多的车站,真正住在纽约曼哈顿的人是不多的,每天有无数的人在这里集散,这样空荡的场景史无前例。另一张是纽约市公共图书馆,从2020年3月开始,纽约市的公共图书馆主馆,这个我最常查阅文献的图书馆,关闭到 2021年的7月才重新恢复。图书馆给门口的石狮子戴上巨大的口罩。日常的生产生活和精神生活的场所就这样被按下了暂停键。

我用这样两张照片来说明书名为什么是“破坏实验”,这其实是一个社会学的概念,美国社会学家加芬迈尔讲这个概念的时候,是反对用宏观的破坏来呈现社会规则的,所以这本书用这个概念未必那么妥当,因为它本质上是一次宏观的巨大的摧毁。

对谈现场

游:纽约在疫情中,不管是纽约州的州长还是纽约市的市长,都采取了很多事后证明没有什么成效的方法来管控,后来造成了对纽约经济和社会的巨大撕裂。我甚至认为,纽约社会的割裂可能是先形成了,但由于它是个节奏很快的地方,大家就没有时间去注意我们彼此之间的割裂,上班已经很累了,回家只想躺平;但恰恰是大家突然都静止下来了,还被关到一起,矛盾才凸显出来了。在这个时候大家都没有找到合适的方法,政坛、民间、科学界都给不出合适的方法,一系列问题在纽约就爆发出来。

纽约有超过190个国家的移民,讲几百种语言,大家彼此的沟通成本非常大。像李老师讲的,纽约“带着全世界的伤”,的确是来自全世界所有你能想到的国家和地区的人,在那边都有,每个人的故事都是一个全球史的故事。

02精英真诚地关心底层,同时也在无形中剥削底层

李:所以,《破坏实验》并不专门讨论疫情,而是将疫情视作显影剂,因为这个事件的出现,它让很多的社会问题暴露出来。纽约到底怎么了?是像媒体上表述的那样吗?我们今天特别想讲:“纽约真实:不沉默的大多数”,也就是大多数的纽约人,他们到底怎么想,他们在过什么样的生活?首当其冲的问题就是:纽约中下层居民关心的事项跟“政治正确”的议题的距离有多大?

游:作为世界上的金融之都,纽约可以说是“资本主义”的代名词,社会分化非常严重,导致左翼或者说左派政客所关心的议题,比如现在比较流行的就是阶级、种族、性取向,与普通人民所关心的吃饱、穿暖之间距离很大。

这也可以解部分解释为什么说特朗普能够又卷土重来,而且是压倒性的获胜,在美国所有有统计的郡县一级都实现了向右转,就是因为左派所提出的议题和普通人民群众太远,它们在普通民众自身能力和认知范围之外,与普通民众的切身生活体验有距离,中下层居民就会有“何不食肉糜”的感觉。

纽约聚集了很多高校,新泽西州、纽约州和康州聚集了美国最左倾的高等学府,就会产生非常大的张力——象牙塔里面人关心的事情和普通人日常生活中关切的事情,存在着巨大距离,而他们都恰恰聚集在这么一亩三分地里,在特殊的时候矛盾就会呈现得非常剧烈。

李:“政治正确”这个词,它在美国当下有特别的意思。我给大家举两个例子,大家就可能理解纽约精英讲的“政治正确”是什么了。美国自然历史博物馆的门口的罗斯福像,我2020年7月拍的,你今天去看这个雕像就没有了。纽约的精英觉得这座雕像是“种族歧视的标志”,因为白人罗斯福在中间,旁边是印第安人和黑人。疫情中,警察因为害怕出现极端事件,24小时值守,这是一个历史性的场面。

游:这位罗斯福是老罗斯福,他在美国的19世纪末和20世纪初的殖民活动中扮演了重要角色。美国左翼觉得他有这方面的原罪,要把他给从公共视野中给抹掉,但如何看待这个事情呢?如果你说罗斯福可以取消的话,美国就没有哪个雕像可以幸免于难,人不能超越时代去看待历史人物的功过。

李:第五大道的地上写着“黑人的命也是命”,这是一个运动。我的学科是做民俗学和人类学,和普通的老百姓就走得更近一些,我想知道精英之外的人怎么看这个事情。我采访照片中戴口罩的女士,她说,我们是工薪阶层,好不容易把儿子培养到藤校了,非常骄傲,可是现在他回来告诉我有原罪,而且我的儿子让我跪下来。弗洛伊德事件以后,全美国的精英都在“秀跪”。她说,我们为什么要跪下来?我只向上帝跪。你可以看到在信仰、种族和政治的纠葛里面,一个家庭被撕裂了。类似的非常有张力的撕裂,在纽约非常普遍。

游:这些张力在我看来,最大的问题是把大家的视线从真正重要的事情上转移开来。比如说纽约最重要的是什么?我刚才讲了阶级分化很严重,很多人吃不上饭,但是你却在关心是不是要把纽约的雕像给撤掉,要抵抗警察的暴力,当然警察暴力我们是不可能支持的,但是大家难道不应该真的关心底层人民吃饱穿暖的问题吗?美国的很多左翼的政客,其实没有花太多的时间在这些普通人关心的议题上,他们最后就会在他们大选的过程中遭到选民的反击。

李:谁是纽约的底层民众?这个问题其实很简单回答,疫情的时候纽约市政要求大家“非必要不外出”,只有“核心工作人员”,才可以出街。谁是核心工作人员?医生护士当然是,加油站、小卖部、药店的员工,还有就是轮渡、地铁和公交的司机。这个规定让我觉得有点羞耻:如果你是精英阶层,你就可以在家里坐着;如果你是劳工阶层,你就必须冒着风险。精英们一边强调关心贫苦民众,一边使唤贫苦民众。

游:我觉得之所以美国社会陷入这么大的分裂,和80年代全球化以后所造成的精英阶层跟普通民众的差距在拉大有很大的关系。

比如说当美国的工厂主,可以很轻易地把工作转移到国外,通过降低用工成本的方式来提升业绩,可以从各种期权中赚取更多的收益;而普通民众没有办法轻易流动,这种情况就会造成美国人的失业。最后在美国,一部分人通过全球化攫取了绝大部分的利润,变成了真正意义上的全球公民,在纽约过着飞黄腾达的生活;另外绝大部分的人成为全球化的受伤害者,在疫情中手停口停。

精英阶层各种呼声:我们要居家隔离,我们要保持社交距离,但是他们就没有想到之所以能够喊出来,是因为他们享受了特殊时期的特权,等于是无形中剥削了一群他们原本旨在“保护”的(至少是他们在口头上这样说)群体。

李:当然,我们绝不是说精英阶层的愿望是不真诚的。我们所描述的这个现象,其实非常吊诡,非常让人悲伤。纽约精英在这样说的时候,很多人是非常真诚的,其实这更可怕。

那么,曼哈顿岛的民主党的“蓝”和史泰登岛的共和党的“红”,谁更能代表纽约百姓的声音?

有读者问我,纽约有5个区,为什么你主要的田野调查点只是在曼哈顿岛和史泰登岛?曼哈顿、布鲁克林、皇后区和布朗克斯,这四个区都是民主党人占多数,我肯定是先选曼哈顿;纽约只有1个区是红的,是支持共产党的,就是史泰登岛,而且大部分居民是白人,他们多数是消防员和警察。

这张照片就是史泰登岛上一个警察家的外院,上面有一个标牌“我们站在纽约警察一边”;而另一张照片是曼哈顿市政府广场上的抗议活动,牌子上写着“撤资、撤防、解散”,声讨警察暴力。我们看到纽约两个岛上的居民对于警察的态度迥然不同,这个现象很有代表性。

03口号式的东西越来越多,是件很愚蠢的事情

游:我跟大家补充一些这些照片以外的信息。美国是间接选举,有普选票,还有选举人票,选举人票每隔10年根据人口普查数据进行调整。纽约在最近两次的人口普查中,都损失了选举人票。纽约是过去20年人口外迁最严重的三个州之一,而这些纽约人都迁到了佛罗里达,迁到了德克萨斯这些红州所在的地方。从用脚投票的方式可以看出来,纽约现在至少是不喜欢它的人就已经走了,走到了在全国范围内的选票人票下降的程度了。

再举一个例子。我自己原来读法律博士学位所在的长岛的拿骚县,研究发现这个地区非常富有,思想进步,以平等、多元自居,但其实是全美国种族隔离最严重的地方。在现实层面,这一社区通过各种方式,让黑人无法参与真正意义上的互动。

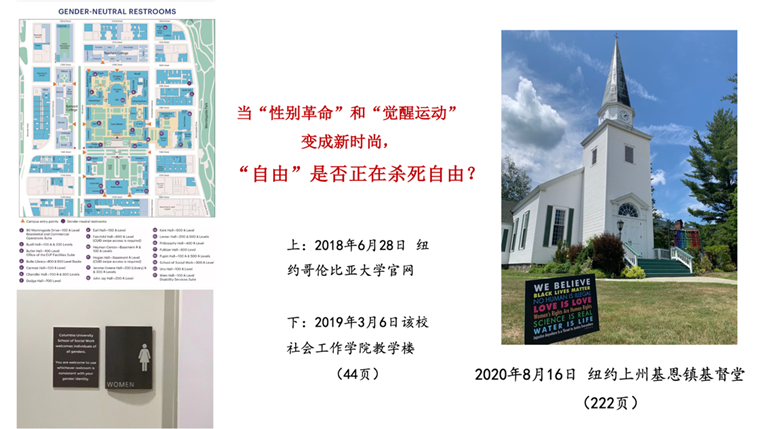

李:第三个问题更严肃一些:当“性别革命”和“觉醒运动”成为新时尚,“自由”是否正在杀死自由?

纽约的“性别革命”已经从厕所的类型蔓延到日常语言。主席(chairman)、救火员(fireman)等等词语里包含“男人/人”(man)的语素都要更换,要改成chairperson, firefighter。甚至有的中小学禁止孩子们说“爸爸、妈妈”这两个词,“以免产生性别诱导”。我本科学习语言学,我在想对自然语言的这种大规模的更改,会带来怎样的后果?一旦站在道德的高地上,很多问题都很难再讨论了,它会导致思维的极化,比如在纽约上州教堂外的标语。

游:我要来解释一下,它不是表面上的意思,比如“黑人的命也是命”是说他们认为黑人的生命在警察的暴力面前没有得到重视;“没有人是非法的”,指的是要包容“无证件移民”(“非法移民”这个词也有歧视嫌疑);“爱就是爱”指的是同性恋的爱也是爱,不是只有异性恋的爱才是爱。“女权就是人权”是当年希拉里在世界妇女大会上喊出来的口号;“科学是真的”,是针对疫情的时候很多人质疑管控措施说的。

这个牌子上的每一句话都是一个口号,然后把所有左派的口号集合在一起,就显得非常的“口号”。

李:或者说非常的理想主义吧?我不持全然的批判态度,我甚至觉得其中有非常进步的、善意的一些愿望。

但是,维特根斯坦在《哲学研究》里面说,我们在冰面上是没有办法前进的,还是让我们回到粗糙的大地上来吧。在真实的生活中,如何让每一个人的利益得到提升,可能不是抽象的“思想实验”能够达成的,但是问题就在于当你家里有矿的时候,你是很容易只做“思想实验”的,因为你没有现实的困顿,你都不知道现实的困顿是什么。我们之所以把这些部分拿出来说,绝没有说是另外一边的想法是完全不可取的,而是因为那样的思想在主流媒体上已经有过于充分的曝光率了。不管是在哪个国家,美国左派的声音都震耳欲聋。出于我的专业的关怀,我希望把另一种声音也记下来,然后可以让大家来思考,而不做一个结论或者甚至不做一个推荐。

游:我们每个人的时间都是24小时,你投入在某件事情上时间越多,你投入在其他事情越少。我在读法学院的时候,跟我导师合作过一个项目,研究校园性暴力,发现在美国高校里面因为约会关系而产生的性暴力高达90%,几乎在美国高校每个女生都遭受到不同程度的侵害,如果你真的关心性别问题,你应该关心如何保护女生不受性侵害,而不是在口头上说或者墙上贴什么性别厕所的议题。

李:社会资源也同样是有限的,比如说加州和纽约一样,是民主党执政的州。在旧金山的国际机场,会看到除了男厕所、女厕所,还有一个“非二元性别厕所”,规模比男女厕所都大。我在疫情中在旧金山转机,刻意数了数有多少人进到那个巨大的豪华厕所,结果几乎就没啥人。

我就在想,旧金山机场为什么这样安排?我们是为了解决问题,弥合差异,让人感到舒适;还是为了彰显矛盾,刺激冲突,试探人性?如果是为了实现特定的政治目的,我就觉得其中的善意就很少了。

游:关键是美国象牙塔里面的学者们在不断的生产新概念。像原来我刚读大学的时候是LGBT,后来是LGBTQA+(这两个缩略语都是由各种性少数群体的首字母组成),现在这个说法越来越长。口号式的东西越搞越多,在我看来是个很愚蠢的事情。

04当你能够说的时候就说,哪怕是弱小的声音

李:我们一再说,我们不是在批判这样一种主张,因为这个主张也有其自身的哲学渊源。美国的知识界,受到法国哲学的影响比较大,比如说尼采,包括社会主义的倾向,都是由这一脉的哲学线路来的,强调个人,强调个人的独特性和个体的自由,所以整个美国的知识界以左派为代表,就会往左边走多一点。所以讲女性主义的时候,可能就不在意女性是人,而去强调是“女”的;讲黑人也不是强调是人类,而是“黑”人。这都遵循了美国知识分子训练的学术脉络。

当我们质疑“自由”是否正在杀死自由的时候,需要明白美国人强调的自由概念,实际上有两个,一个是liberty,指思想的自由,所以“自由女神”更多的是说按照自己的方式“追求真理”。另外一个自由是Freedom,其实是人身的自由,就是物理上的“自由移动”。

人们更希望思想是自由的,是不被束缚的。我个人认为,自由的前提其实是平等,而不是多元;自由的前提是你可以想,我也可以想;我允许你这样想,你也要允许我这样想——这是一个平等的思考的权利,每个人可以去捍卫自己思想的成果。

游:美国社会学有个概念叫intersection,中文翻译成“交互性”,比如说你说你黑人比我白人惨,还有更惨的是什么?是黑人中的女人,她不仅是遭到了白人的压迫,她还遭到了同族里面黑人男性的压迫;后来觉得黑人女性也不够惨,还有更惨的黑人女性中的穷人,比黑人女中的富人还要惨,她还遭受了阶级层面的压迫……这样不停地叠罗汉,黑人女性中的性少数取向的……最后这个社会就不断地将一个共同体拆分成原子,每个人都在自己身上找到跟全世界所有人都不一样的无数的标签加诸在自己身上,是不是就没有办法再团结起来来呢?

李:这种极端化和标签化,可能会让社会越来越分裂,需要格外警惕,因为这已经不仅仅是纽约的问题了。

在讨论了3个问题之后,让我们回到今天的标题中的“沉默的大多数”。这是尼克松在1969年竞选总统的前夜的话,他说:“今晚,我的沉默的大多数的美国同胞,我请求你们的支持。”那个时候互联网也没有的,电视讲话非常重要,这个说法起到作用了,他就赢了那次大选。

我这里也放了一张书里面没有的照片,是2016年特朗普第一次竞选时的助选集会,标语就是“沉默的大多数站在特朗普一边”,但是我们的媒体不报道,《纽约时报》《纽约客》当然也是不报道的,因为美国所有的主流媒体都是左派的。我们不是要站在特朗普的一边,而是说我们要理解这个世界发生了什么。如果对事件的判断都出现问题了,对世界的判断会出现很大的偏差。

右边是我2022年的时候在第五大道上哥伦布日游行时拍的。一个共和党人为竞选纽约州的州长,组队参加游行,口号印在衣服背面“请救救我们的国家”,他们提出来的纲领是:保护我们的钱包,让我们的社区更安全,为了孩子的教育。这三个口号就比地球变暖、性少数群体利益、种族平等(这些是好的理念,但是都很抽象),百姓更容易理解,更容易接受。

游:我可以举一个例子,因为我在纽约生活的时间比较久。纽约从90年代初,朱利安尼开始当市长,一直干到2001年911以后卸任,后来换了布隆伯格。这两位市长都是共和党人,纽约在全美最安全大都市排行榜上一路高歌猛进,变成越来越安全的城市。后来就换了书中出现的白思豪,还有现在的亚当斯等民主党人,纽约的治安可以说是断崖式的恶化,快变成六七十年代的“罪恶之都”了。

李:这样的“纽约真实”其实是被所有的媒体掩盖的,有各种各样的原因。但是纽约也好,美国也好,它是衰落了,但是它并没有死亡。普通人在支撑着这个城市,起到了“承重墙”的作用。那么,百姓是怎么来支撑这个城市的呢?是那些最朴素的常识。在这样破裂的情况下,这个城市还是得到了救赎,它还是一个伟大的城市。

《破坏实验》

李明洁 著

广东人民出版社·之间,2025.7

游:我补充一下。从尼克松时期到现在,“沉默的大多数”之所以变得不沉默了,就是因为有了社交媒体的出现,舆论渠道就不再由所谓的主流媒体控制了,甚至从转发量或者说阅读量来说,可能主流媒体的覆盖面可能还不如马斯克的 X,主流的电视台可能还不如 Fox News的影响力大。但是为什么左派的声音会更有影响力,我觉得部分原因是普通美国人的生活其实是很枯燥的,周末去教堂,把家里孩子给带好,一夫一妻的生活方式等等。对于其他国家来说,没有什么吸引力。但是左派传播的不管是气候变化、性别正义等等,对于其他地方来说还是有一定的感召力的。

李:美国的学界引领了整个美国的思潮,而我们国家的很多人文社会科学的学者,其实也以美国主流大学的思想马首是瞻,但他们引进这些思想到中国来的时候,可能有一点问题,很多学者是在美国上升期的时候学成归来的,但是美国在下降的时候,还把以前的美国印象毫不质疑地用到今天,也许就有些刻舟求剑了。

在美国的社会里,种族非常多,又存在着明显的等级,甚至是存在着客观的鄙视链,每个人看上去有自由发声的渠道,但是其实机会并不平等。在这个意义上,普通人努力去发声,就变得非常的重要。

所以当马斯克去买X的时候,很多人以为他就是财大气粗,其实马斯克买下之后,整个逆转了选举的形势,因为很多被民主党除名的人,重新回到了自媒体,那么大家听到的声音就丰富多样了。

当你能够说的时候,哪怕是弱小的声音,只要是诚恳的,就对这个社会有建设性。这本书写得非常浅薄,甚至是非常片面的,它完全称不上是一本人类学著作,因为一个人类学的著作,需要有连续的不间断的长时间观察,我这样寒来暑往,是有断裂的,所以它只是一本带有人类学关怀的札记,但是我仍然觉得我需要把它写出来,因为这种声音在美国也好,在中国也好,都被遮蔽掉了,那么我们对这个世界的判断会出问题。

游:我觉得李老师非常谦虚。这本书虽然有断裂,每隔三个月来回一次,但我觉得恰恰呈现的是纽约最好的两个季节:夏季和冬季。纽约的夏季因为气候宜人,各种公开露天活动特别多,纽约充满了文艺气息,很吸引人。冬天虽然冷,但冬天有感恩节、圣诞节、元旦,有梅西百货的游行,有圣诞橱窗展,一系列活动只有在冬天才有。我觉得这两个季节都是最好的,所以看到疫情对这两个季节的伤害,对我这个前纽约人来说冲击就非常大,我有的时候看着想哭,就是因为最美好的季节被摧毁了,摧毁这些美好的,是政治,是人心,是天灾,是人祸。

从学术层面来看,美国对中国的研究非常多,我们很多中国留学生去美国,最后做的都是对中国的研究。我们中国有没有研究美国?当然有,我们有国际关系研究、美国文学研究、美国历史研究,这些是中国美国研究的三大板块,但你会发现这三大板块,可能对现实的影响不是那么直接。所以我觉得李老师恰恰是在我们社会科学里面做出了一个非常重要的尝试,她做了一个人类学的田野调研,中国学界真的没有几个人在做这样的事情,这是非常难得的。

李:如果能起到抛砖引玉的作用,我倒是非常愿意接受这样的鼓励和鞭策。

谢谢您!谢谢大家!

(葛丽娜 编辑整理。2025年8月,广州)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/d2E_D6R3J58HqwjTp_9bOQ

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌