「马基雅维利主义主张君主应通过权谋手段巩固统治,强调为达目的可以不择手段。」

1. 权力≠道德

说起马基雅维利主义这个词,很多人会联想到“权谋”、“冷血”甚至“阴暗”。在网络上,它几乎成了“腹黑”的高级同义词。但事实上,这个概念本身,比想象的要复杂,也真实得多。

马基雅维利本人不是阴谋家,更不是政客实战家的导师。他生于15世纪的意大利,独立、破碎、犬牙交错的城邦,是他观察世界的现实背景,只有理解这个时代背景,才能理解他所讲的话。。

他最重要的一本书叫《君主论》,不是“论王道”,也不是“论仁政”,而是“论驾驭权力”。

马基雅维利主义主张君主应通过权谋手段巩固统治,强调为达目的可以不择手段。背后的逻辑是:权力是游戏的起点,而不是伦理的终点;维持政权,比维护道德更优先。

在他的语境里,不谈崇高,谈手段;不问动机,问结果。他不相信理想主义能拯救世界,相信的,是操盘者对人性的通透洞察。

换句话说,你想做好事,得先握住刀把子。

他最具争议的一句话是:“君主应当既像狐狸又像狮子。”

狐狸代表狡猾,擅长识破圈套;狮子代表力量,用以震慑敌人。没有这两样,政治游戏里你活不了。

马基雅维利主义的“不择手段”,是在高压现实中对人性本质的一种认知,它是一种工具而不是价值观本身。

是否滥用,全在人心。

2. 把人当成动物看

马基雅维利有一个基本假设:人性经不起测试。

他说:“人们一般都是忘恩负义、反复无常、伪善、逃避危险、贪得无厌。”

如果说儒家的政治学起点是假设人性本善,那么马基雅维利的出发点是反过来的。

那为什么他要把“最坏”的人性当默认?

因为从政治角度,成本更低,预测更准。

就像写一个程序,如果你默认用户永远不会输错密码、不会恶意操作,那这个系统注定会被搞崩;一旦假设人性的底线经得住考验,很容易出现不可控的错误。

换句话说,把人当成“不那么好”的来设计权力结构,是政治运行中更省事、更保险的做法。

拿现代企业架构来举例,一家公司从初创到集团化,从拍脑袋决策到董事会制度,在不断的设计中逐歩剥离“道德假设”。一个职业经理人,靠KPI活着,不靠忠诚;一个财务制度,用风控机制约束人,而不是相信人。

再放到真正的政治博弈中,如果你相信“群众眼睛是雪亮的”,那只能说你没真正见过信息如何被操控,认知如何被塑造。

在大选中,信息操控来自大数据、认知战、话术工程,而不是谁最讲道德。2016美国大选是最典型的写实剧,懂“马基雅维利主义”的那位,赢了。

残酷的地方在于,讲理和讲情都太慢了,权力抢不到。

所以马基雅维利不管你是耶稣还是佛陀,他只关心你有没有渠道、有财富、有军队、有护城河。

心里再善良,不如手里有枪。

3. 马基雅维利有罪吗

读到这里,很多人会觉得不适。是不是只要权力对我有利,我就可以无所不用其极?是不是只要赢了,就可以不择手段?马基雅维利主义是不是天然支持道德?

这其实是一个对“冷酷”和“邪恶”的误解。

马基雅维利从来没有鼓励任何人“去作恶”,他说的是:有时候你不得不为达目的,而选择高效的工具,其中很多是不道德的,但有效。

比如政治上的“必要之恶”:战争、封锁、情报监听、媒体洗脑。在纯理想主义者眼里,这些都是罪行;但在现实主义者眼中,这是一个国家不得不做的“风险管理”。

比如中国战国时期的商鞅变法。

如果看过程,商鞅是极端残酷的:连坐法、严刑峻法、废井田制、奖军功分土地,无不对传统伦理造成破坏。但如果看结果,大秦崛起,终结乱世,很难否认它的现实意义。

马基雅维利会说:成功即合理,至少在政治里。

在他眼中,不作为的善良可能比作为的冷酷更可怕。因为前者维稳不了,后者至少能让政体运作。没效率的理想主义是自恋,有效率的现实主义才是成人世界。

从这个视角出发,马基雅维利主义其实可以算一种中立技术。它既可以用来独裁,也可以用来改革;可以用于掠夺,也可以用于治理。

问题根本不在“马基雅维利”,而在用他的那只手。

4. 操控,是有手册的

马基雅维利主义不仅是政客的底牌,也正迅速渗透到我们每天都看的社交平台、爆款短视频、企业管理和国际关系中。

操控不是阴谋,而是一门管理学。

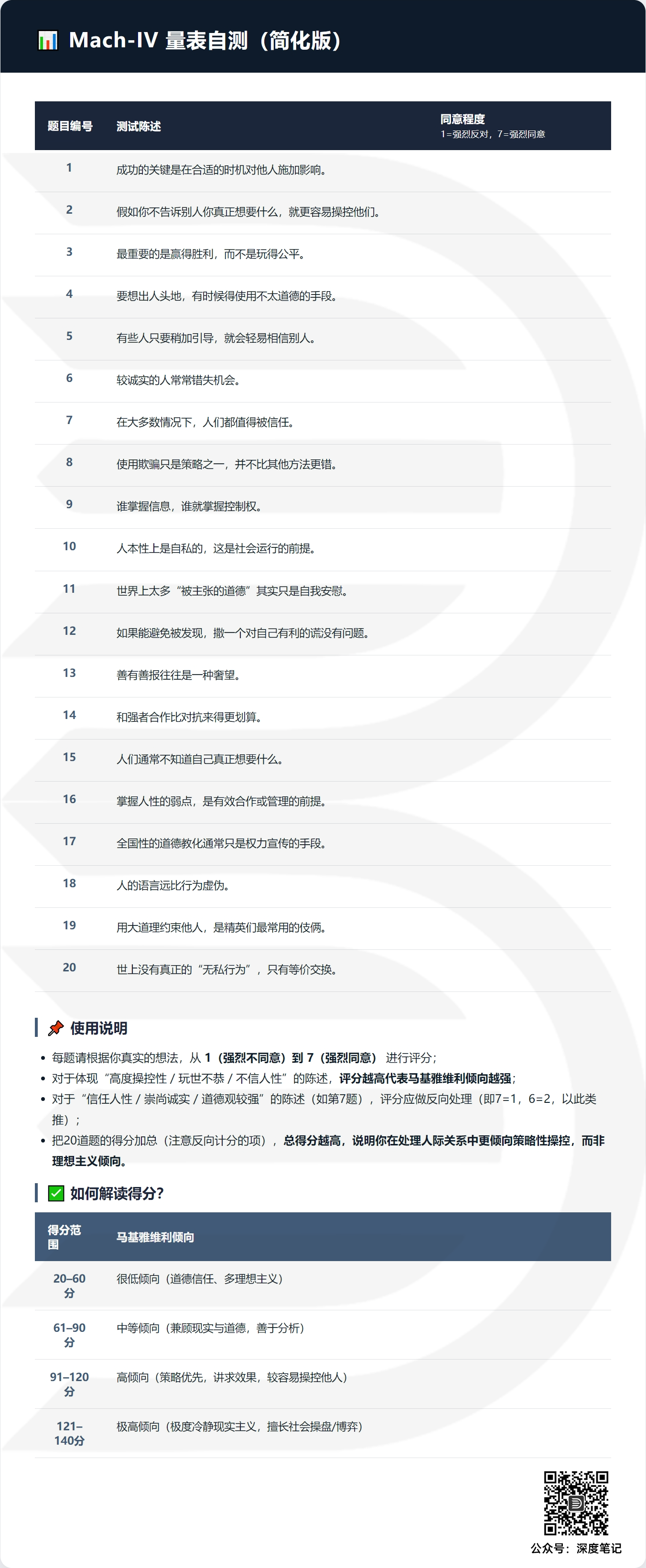

美国心理学家克里斯蒂和盖斯于1970年将“马基雅维利主义”系统化为一种人格维度,发展出了Mach-IV量表,来衡量一个人有多“马基雅维利”。这个指标今天还被广泛用于企业人力筛选、情报筛查等。(文末我们附了一个简化版量表,感兴趣的读者可以做做看,仅供参考。)

领导力研究发现,在特定环境下,“高马基倾向”的人反而更容易晋升。比如在销售、咨询、投行等高竞争领域,精于操控情绪、擅长策略互动、敢于冒险和权谋的人,常常是领导者的候选人。

再看社交媒体。有研究指出,TikTok平台上的“情绪操控视频”中,超过70%的账号运营者在测试中显示出“中高水平马基雅维利人格”。他们懂得如何制造情绪热点、精准卡点节奏、利用集体不满制造流量。

而在国际关系中,马基雅维利主义几乎就是默认逻辑。一个国家从来不会仅仅基于道义援助另一个国家,而是维护势力范围、控制资源通道、干预战略走廊。

讲“民主”是包装,讲“运力”、讲“粮食控制”才是真实。

所以要明确一点:马基雅维利主义不是某一群人的秘密,而是一个时代的通识。

从算法运营,到人才选拔,再到国家博弈。这种思想已经不止活在《君主论》里,而是执行在每一个带权决策的结构中。

认清这一点,才能认知游戏规则。

5. 道德和效率能否兼得

现实世界并不是一个完全开放的马基雅维利实验室。我们依然生活在制度、文化和伦理的笼子里,这个笼子有它存在的合理性,它提供秩序、稳定和预期。但问题也存在,越是规则外的特殊场景,马基雅维利主义的逻辑就越明显。

比如危机管理这件事,从新冠初期的应对,到地缘冲突的斡旋,谁敢先出手、敢拍桌子、敢牺牲个体权利去换取集体控制权,谁就更有主动权。

2020年初全球各国的施策反应差异,就是一场马基雅维利式的生死实测。

那么,在这样的世界里,我们还需要道德吗?

答案是肯定的。只不过,道德的实现路径改变了。

当你理解马基雅维利主义后,你就会知道,仅靠“心存善念”反而做不到仁政。只有精通规则、筹码和博弈的现代治理者,才能在刀光剑影中,为善争得一道出路。

捍卫某种理想,不等于拒绝现实主义思考。

越是希望达成某种社会理想,越不能对马基雅维利主义视而不见。善良,要靠智力来保护;理想,要靠实力去实现。

最关键的是,在不讲规则的世界,别用良心当铠甲;可以善,但不能傻。

6. 剥离幻想,保留清醒

马基雅维利主义可以看作是一种权力使用说明书,它不提供价值观选择,但如果不理解它,会在现实中失去某些主动权。

如果你已经意识到这个世界很多善恶判断只是包装出来的剧本,而后台运行的是利益逻辑;如果你已经不再希望用“好人好报”的逻辑来预测组织内部的晋升路径;那你已经站在了理解马基雅维利主义的门口。

它残酷,但不虚伪;它冷静,但不邪恶。

它不迎合任何主流道德,正因如此,它成为了理解真实世界的必要透镜。

这个世界,没有人能永远演好一个道德角色,但有人能长持一张现实主义的通行证。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Qts4txt6zmJM055qnIOsSQ

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌