乔尔·莫基尔(Joel Mokyr),1946年7月26日出生于荷兰莱顿,美籍以色列经济学家与历史学家,2025年诺贝尔经济学奖获得者,现任美国西北大学经济学与历史学教授。

1968年获耶路撒冷希伯来大学学士学位。1972年获耶鲁大学经济学与历史硕士学位。1972年至1973年,任耶鲁大学代理讲师。1974年获耶鲁大学经济学博士学位。1974年至1977年期间,任西北大学经济学助理教授。1980年任西北大学经济学教授。1982年,任哈佛大学经济学访问教授。1987年,担任《历史方法》编辑委员会成员。1990年出版著作《二十五个世纪的技术变革:历史概述》。1994年,开始担任西北大学艺术与科学罗伯特·H·斯特罗茨教授。1998年,担任西北大学经济系系主任。 2001年,任行为科学高级研究中心研究员。2003年至2012年,先后三次任特拉维夫大学经济学访问教授。2016年,出版著作《增长的文化:现代经济的起源》。2018年获乌拉圭国立大学荣誉博士。 2025年,发表论文《Culture Versus Institutions in the Great Enrichment》。 10月23日至27日,访问中国人民大学,并开展三场主题讲座。 10月24日,访问北京大学。

乔尔·莫基尔专注于1750年至1914年期间的欧洲经济史研究。 于1987年获克利奥奖, 1990年获约瑟夫·熊彼特纪念奖, 1991年获兰基欧洲经济史最佳书籍奖, 2006年获荷兰皇家科学院喜力奖, 2015年获巴尔赞经济史奖, 2025年10月13日,获诺贝尔经济学奖。

流动在学者和生产者之间的信息流,在中国比欧洲少得多,也弱得多。在东方,人们没有认识到这种联系正是实现未来进步的关键所在。

——乔尔·莫基尔

书名: 《增长的文化》

作者:乔尔·莫基尔

出版社:中国人民大学出版社

出版年份:2020年

1.「中国有过启蒙运动吗?」

如果人们接受,即使只是部分地接受,欧洲启蒙运动是欧洲后续发展中的关键因素这一论点,那么就会出现一个问题——为什么其他文明没有经历类似的转型?

一种回答认为,正是因为欧洲经历了这种文化转变,也正是因为这是经济增长路径中的一个阶段,所以并不存在其他的经济发展道路,不过这显然是欧洲中心主义的说法。

另一个我觉得更有吸引力的观点是,中国确实经历了一个可以与欧洲启蒙运动相提并论的运动,只是因为这两个运动迥然不同,因此也导致了极为不同的结果。能否带来国家发展的科学和技术进步,主要取决于处于人力资本分布上尾人群,即智力和技术精英们的文化信仰。这是不是解开李约瑟之谜的关键之一?

简单认为中国从来没有过启蒙运动,因此也没有过工业革命的看法是不完整也是具有误导性的。一些与启蒙运动紧密联系起来的欧洲发展与中国出现的一些事件其实非常相似,欧洲与中国启蒙运动之间的差异与相似之处其实一样显著。

中国在明朝晚期经历了一场被称为“实学”的思想运动。鉴于这个术语的含义有些含糊,我们不应该用任何现代观念来解读它。然而,它通常被认为代表着一些有关“实际事物”的知识,如控制水资源、军事科学和行政管理,以及某种可以被证明的知识。它表达了人们对死记硬背式的科举制度教育的不满,以及对主导着思想发展的迂腐的照本宣科式学习的反感(Rowe,2009,p.59)。

但无论如何,大量的智力创新都与“实学”相关。其中一些知识来自西方(主要是通过传教士和他们带来的书籍),另一些则来自中国本身(Jami,Engelfriet,and Blue,2001,p.12-14)。

《观榜图》梁亯(清)

另一个在中国不见踪迹的关键因素是18世纪欧洲建立在创造命题知识的学者与控制指令知识的工匠之间的制度桥梁。在工程、力学、化学、矿业和农业方面,中国学者和生产者之间的距离很远,相较于欧洲的情况,这种距离甚至更远。流动在学者和生产者之间的信息流,在中国比欧洲少得多,也弱得多。在东方,人们没有认识到这种联系正是实现未来进步的关键所在。

李约瑟指出,工程学中的真正研究“多数是由不识字,或者是不太有文化的工匠和手艺人所创造出来的,但他们永远都无法跨过与‘白领文人’之间的那道鸿沟”(Needham,1969a,p.27)。培根主义者强调的是,不仅学术界中的学者与掌权者之间需要沟通,并且在最后,学者与生产商、农民和航海家之间也要有沟通。而这一强调也重新定义了欧洲学术的研究计划。

李约瑟(Needham,1969a,p.142)指出,中国学者是表意文字的专家,他们都将自己与工匠们分隔开来,并在很长一段时间里“在五行和阴阳这样的原始理论上喋喋不休”。他也指出,在中国,只有很少与众不同的人会设法突破学者与工匠间的界限。而在欧洲,正如我们所看到的,这样的个体显然更普遍。此外,欧洲文化努力把最优的科学知识和自然哲学家所使用的研究技术都传递至技术创新者的手中,从而帮助和支持技术进步。

我们不能说,在过去的两个世纪中,中国没有试图在这个方向上做出任何努力,可直到最后,中国依然无法克服那些早已根植于其发展道路上的障碍。

2.「从李贽到梅文鼎:明清实学运动的内在缺陷」

在17-18世纪的中国,能与欧洲启蒙运动中的学者们相类比的学者们被称为“考证学派”。在这一学派中,讨论的主题从抽象思想和道德价值转向了具体事实、文本化的制度和历史事件(Elman,2001,p.4)。这个时期的中国学术“本质上对科学研究并不反感,也并非完全抵制新观念”(DeBary,1975b,p.205)。它以严谨的研究为基础,讲求对论点的证据支持,并且避免了从信仰和推测向现实的直接跨越。

这一切听起来似乎都预示了一个成功的前景,但最终它导致中国出现了与欧洲完全不同的结果。中国学者主要对文献学、语言学和历史研究感兴趣,“他们自信地认为这些学科能让人们更明确中国古代圣贤的真实话语和意图,从而更好地了解人们当下的生活”(Spence,1990,p.103)。

同样重要的一点是,与欧洲启蒙运动不同,中国的运动是由统治阶层的新儒学主义者们领导的,也是为他们自己这一官员阶层服务的,他们中大多数人都对物质进步没有兴趣。

李贽(LiZhi,1527-1602)的一生和他的作品都可以算作早期中国思想创新的尝试。他的活跃时间也与欧洲对古人批判盛行的时期相近。他是一位离经叛道的哲学家,他的出现也让人们觉得,成为儒家学者似乎并不是成为一位哲学家的必要条件,而这一看法正是与传统信仰相悖的(Jiang,2001,p.13)。

我们能与欧洲激进的启蒙思想相联系的很多中国观点都是由李贽提出的,他认为,个人私欲是人性的一部分而不应受到谴责,追求肉体上的舒适享受是道德的行为,也是有益于身心健康的。他在与耿定向(Geng Dingx-iang,1524-1594)的通信中,提出了应推崇今人而非古人的观点。他认为,“行虽不谨,而肯与人为善”显然比“行虽端谨,而好以佛法害人”更可取,并指责耿定向“效颦学步从人脚跟走乎”(Brook,2010,p.180)。

黄仁宇(Huang,1981,p.204)指出,李贽的思想是对以朱熹著作为基础的新儒家学派的威胁,如果接受宇宙皆在人一念之中的观点,那么人们就会摈弃正统的儒家观念。这显然会对皇帝的统治构成严重威胁,因为“统一在很大程度上依赖于受过教育的精英人士对正统教义的普遍接纳”。

至少在这个意义上,李贽被当权者们看作一个严重的威胁,就像一两代人之前,马丁·路德在欧洲的情况一样。然而在中国,潜在的文化企业家们所面临的是一场硬仗。即使是已摇摇欲坠的末代明朝,也会比欧洲国家更有力地镇压住这些异端思想。

《路德在沃尔姆斯议会》赫尔曼·福利霍尔德·普吕德曼(1864)

此外,李贽既不是伽利略,也不是培根。他所关注的完全是人们不可否认的私欲应如何与公众道德相调和的问题(Huang,1981,p.198)。无论如何,他为他的异端观点付出了惨痛的代价:在他的异端著作《焚书》(A Book to Burn)出版之后,他被锦衣卫逮捕下狱,并在狱中自刎(Huang,1981,pp.189-221)。鉴于他的生活方式以及他好强喜辩的性格,我们并不完全清楚李贽的异端著作究竟在何种程度上决定了他的命运。

在此期间的中国,还存在着思想改革的其他谨慎尝试。我们可以说,是方以智(Fang-Yizhi,1611-1671)种下了中国启蒙运动的种子,他的著述《物理小识》(Small Encyclopedia of the Principles of Things)中讨论了能衍生出有用知识的学科,如气象学和地理学等。

他熟悉西方著作,并与居住在中国的耶稣会传教士学者约翰·亚当·沙尔·冯·贝尔(JohannAdam Schall von Bell)保持着密切联系。早期,方以智在18世纪的考证学派中颇具影响力,他的生平和作品也被看作一种暗示:在不同情况下,中国历史可能会展示出的不同模样。

彼得森(Peterson,1975,pp.400-401)认为方以智代表着17世纪的一种可能性,即人们所研究的“事物”领域将以物品、技术和自然现象为中心,这一说法显然夸大了方以智的影响力。他认为方以智的作品可以与欧洲科学的世俗化相提并论。因此,真正的问题在于,究竟是中国的哪些特殊之处使得方以智没能成为可与培根或者伽利略相媲美的文化企业家,使得他的新想法只是一种“可能性”而已。

实学运动代表了学者们对自然现象和技术作品的强烈兴趣,在现代学者看来,它“几乎完全在清朝消失了”,而为更多只注重文本分析和历史的思想活动腾出了空间(Jami,Engelfriet,and Blue,2001,p.14),不过实学与考证学派的具体差异仍存在着争议。

今天的学者们有一个共识,即随着清朝的崛起,中国科学,用艾尔曼的话来说,“向内转向,向经学的本国传统靠拢”,“在欧洲牛顿时期的中国,中国学者专注于将本国医学、数学和天文学等学科恢复为值得学者们关注的经学中的受欢迎学科。……直到19世纪中叶,当现代西方医学和技术的进步令人无法抗拒的时候,这些发展在中国也就不再受到挑战了”(Elman,2005,pp.220-221)。

关于“中国启蒙运动”的文献也许夸大了中国学者对文学和文献学主题的偏好。16世纪末耶稣会士的到来唤醒了中国人对天文学和数学的兴趣,中国学者们仔细研究了从西方渗透至中国的有用知识(Jami,1994)。像梅文鼎(MeiWending,1633-1721)这样的考证派学者,就将西方数学和天文学与中国的知识进行了比较,并指出了西方知识的进步性。

然而,梅文鼎在他的著作《历学疑问》(Doubts Concerning the Study of Astrono-my,1693)中的表述方式正说明了中国有用知识的积累和应用所受到的根本制约。在梅文鼎的著述中,现代人在任何方面都不优于古人,历史上也没有产生任何进步;“人类知识的积累只不过是古人美德的象征”(Jami,2012,p.220)。

明末的学者们没有一个敢于直接挑战和驳斥中国形而上学的基本规范。而且,为了让西方知识的学习更容易让人接受,中国学者不得不说服当朝官员,特别是清朝的官员,这些知识中的大部分都起源于中国,以此赋予它们与中国传统知识相当的地位,从而合法化了对西方知识的学习。

梅文鼎说服了康熙皇帝相信欧洲学术是中国学术的衍生品,唯一可靠的知识来源就是中国古代的知识(Elman,2005,pp.231,236)。很多新的天文学知识,如地球的精确形状等这些在当前看来首先出现于欧洲的知识,在当时被认为一早就出现于中国,根本就不是外来的(Jami,2012,p.222)。

这种中国学者需要做出的声明——西方知识早已出现于古代中国——表示,他们难以让自己摆脱身上所肩负的“尊重过去”的负担。而在欧洲,似乎一直不存在这种维护本国独创性的需求。欧洲人自由地,没有羞愧感地借用着外国文明中的有用知识,感谢前人所做出的贡献,之后再用同样的方式继续扩大知识储备、改进技术。

这与中国形成了鲜明对比:一位学者总结道(带有些夸张成分):“到1800年,没有迹象表明中国大规模地采纳了欧洲的知识,也没有迹象证明欧洲的知识能够从根本上影响到普通中国人的生活”(Deng,2009,p.62)。

3.「宋应星是”中国的培根“吗?」

虽然中国科学家有时确实采用了一些欧洲工具,但他们并没有在欧洲人的研究基础之上再做出什么改良。这里的一个例子与天文学中望远镜(由欧洲人发明的仪器)的使用相关(Huff,2011,p.110-114)。当望远镜被耶稣会士引入中国时,他们恒星表的扩展速度并没有装备了望远镜的欧洲天文学家[例如约翰·弗兰克斯特德(John Flamsteed) ]的速度快。赫夫把这个差异归因于中国人“好奇心不足”,但如果不更深入研究有用知识积累所产生的制度和政治环境的话,我们就无法理解这种差异。

与欧洲不同,中国学者们很难摆脱过去加诸其身的镣铐。数学、医学和大多数其他形式的有用知识被研究和思考,但它们仍只是古典研究的分支而已。确实产生了一些尝试把这些知识应用于实际用途的努力,而当新的想法或产品出现时,中国人也并不反对它们。

但与欧洲学者不同的是,中国学者从来不相信有用知识以及通过应用它们而产生物质进步的能力就是自然哲学存在的目的和理由。彻底推翻早期学者们的研究有时是非常放肆的做法,但这样做过的欧洲学者很多,可在中国从没有一刻风行过这种做法。即使是徐光启的农业巨著,也有超过90%的部分是对前人的引用(Bray and Metailie,2001,p.9337)。

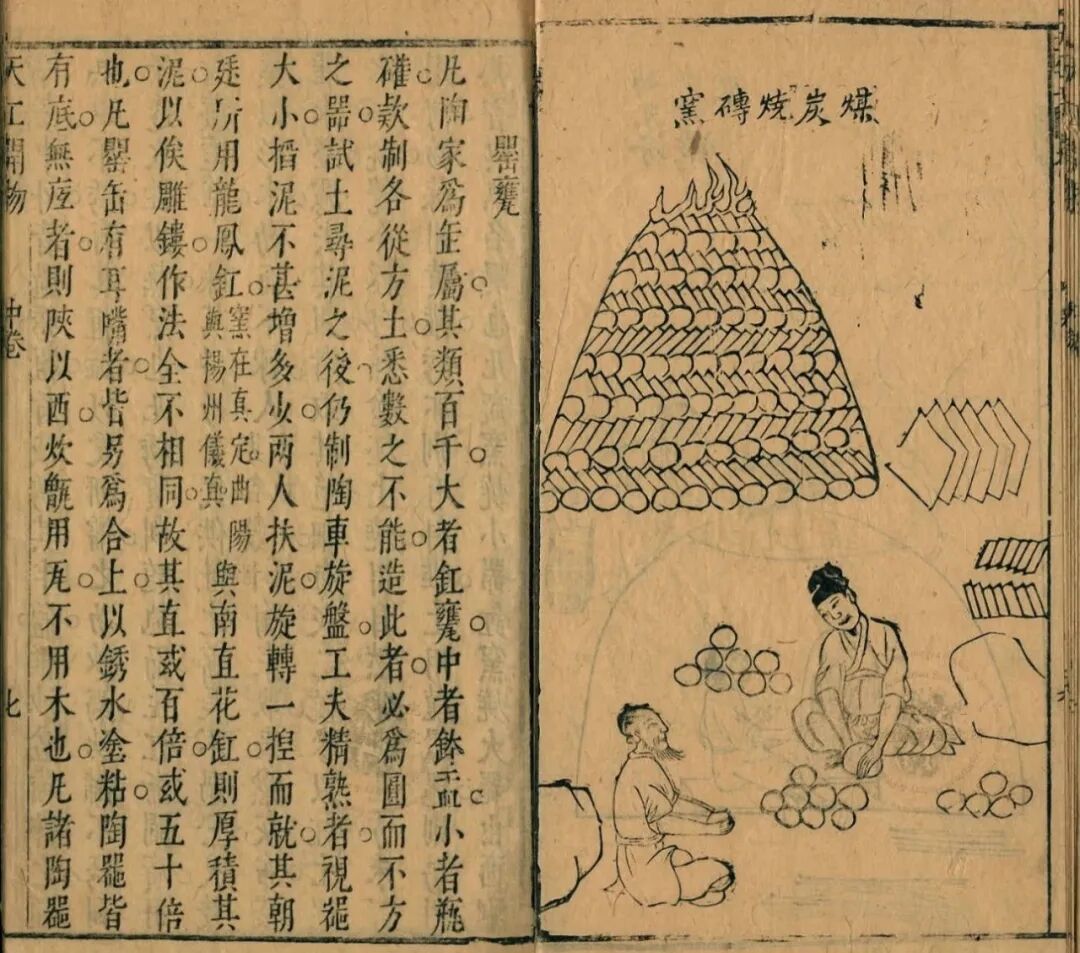

中国早期的启蒙型学者宋应星(SongYingxing,1587-1666),《天工开物》的作者,于1637年完成了这部配图丰富的工艺百科全书(SongYingxing,[1637]1966)。曾多次参加科举考试而落榜的宋应星是一位拥有过人才学的科学家,他曾被李约瑟称为“中国的狄德罗”和“中国的阿格里科拉”(Needham,1959,p.154;1986,p.102)。

宋应星的作品特别有趣,因为他的思维在某种程度上与欧洲同时代的学者们非常吻合。正是因为在古代中国,通往成功和获得社会声望的道路是对儒家经典的学习和掌握,雄心勃勃的有志青年们从小就以研习圣贤之书为己任,所以大多数中国知识分子对新技术乃至实用工艺与科学都没什么兴趣。

中国知识分子对公共管理和国家治理等事宜更感兴趣,并且也十分乐意将技术问题全权交由工匠们负责。或许就是因为宋应星从没能迈入精英阶层之中,他才能打破自然哲学和技术知识之间的障碍(Cullen,1990,p.315)。在他的序言中,他坦白地说:“丐大业文人,弃掷案头,此书于功名进取,毫不相关也。”(Song Yingxing,[1637]1966,p.xiv)。

《天工开物》宋应星(明)

宋应星还认为,礼制仪式和道德问题与天人合一的讨论根本无关。正如舍费尔(Schafer)指出的那样,这似乎与“培根计划”中的价值观一致,并且用她的话说就是,“他符合我们对现代科学家的认知:一个怀疑权威思想灌输,敢于挑战当代观念,系统地寻找他所身处的世界中的理性秩序的人”(Schafer,2011,p.54)。卡伦指出,宋应星的观点使他成为了如培根一样对工业启蒙影响巨大的欧洲思想家的灵魂伴侣。

但是两者之间的区别与他们间的相似之处一样显著:宋应星没能成为“中国的培根”,他的作品对他同时代人的精神生活影响不大,即使像宋应星这样的进步学者,他的思维方式也与培根时代的欧洲学者们有很大不同。舍费尔(Schafer,2011,p.117)指出,他会“嘲笑任何让有才华的学者从事手工艺制造的建议,反之,他也会嘲笑任何让工匠们尝试学术研究的建议……事实上,他坚持认为,一类人可以恰当使用另一类人的知识的想法是无法奏效的”。

中国像欧洲一样,有着很多多才多艺、学富五车的人才,既懂得理论知识,又懂得实践知识。可是与欧洲不同的是,绝大多数的知识分子都将自己视为一个纯粹的学者,他们只会与学者们交往。

4.「明清精神生活的回溯性特质」

人们可能认为,中国明清时期的精神生活中,对过去无比尊重的“回溯”特质令人吃惊。毕竟,中国是一个没有制度化宗教的社会。比如神父拉比或毛拉,他们的权力与生活依赖于他们对过去神圣经典的解读,这让他们对任何人叛教的行为都难以容忍;可中国并不存在这样的社会群体。然而,宗教信仰既非思想保守主义的必要条件,也非其充分条件。

一个关于“回溯”的解释当然与科举制度相关。

大量雄心壮志的中国青年投入大量时间奋力研究经典文献,以增加人力资本,希望通过科举考试。大部分候选人在第一级府县级的考试中就落榜了,因此这一大批受过经学训练的人只能迫切寻求着将自身人力资本转化为实际利益的途径。这些人同时也成了当时出版物的主要受众。此外,统治了长达一个多世纪时间的清朝前四位皇帝,试图通过挪用儒家经典遗产以“树立王朝的声望和其政治合法性”(Elman,2005,p.238)。

但更一般的情况是,1500年以后在欧洲出现的对早期学者知识的怀疑,以及欧洲科学家和医生们开始质疑、验证越来越多古代权威并发现其中不足的做法,都没能在中国普及。一个很能说明问题的例子与中国的百科全书出版有关。

正如我在其他地方所说的(Mokyr,2005),欧洲的百科全书是工业启蒙运动中的一个重要主题,它们的存在就是为了降低人们获取有用知识的成本,并让它们能真正为人们所用。通过在单一出版物中融合大量知识,它们显现出了想要将知识传播给更多充满好奇和有需要的人的渴望。

然而,这样的概略型著作也包含着保守的因素,因为它们呈现的是现有积累知识的快照,除非其中的知识能够不断被更新和替换。欧洲人普遍意识到,百科全书几乎是在出版的那一刻就已经过时了,因此百科全书也迅速被取代了。并非只有欧洲人意识到了参考书的重要性,但关键区别在于:欧洲的社会大众基本都有渠道接触到参考书,而在中国通常只有少数官员能够获得这些书。

王祯于1313年完成了《农书》(Treatise on Agriculture )的写作,这成为后来欧洲启蒙运动中可能出现的最佳作品的先兆:书中有300 多幅工具和机械插图,这些插图准确到人们可以直接对照插图制作出实际工具,而这也正是作者画图的目的所在(Elvin,1973,p.116)。然而,到1530年,全中国只存一套《农书》,人们必须重新刊印。

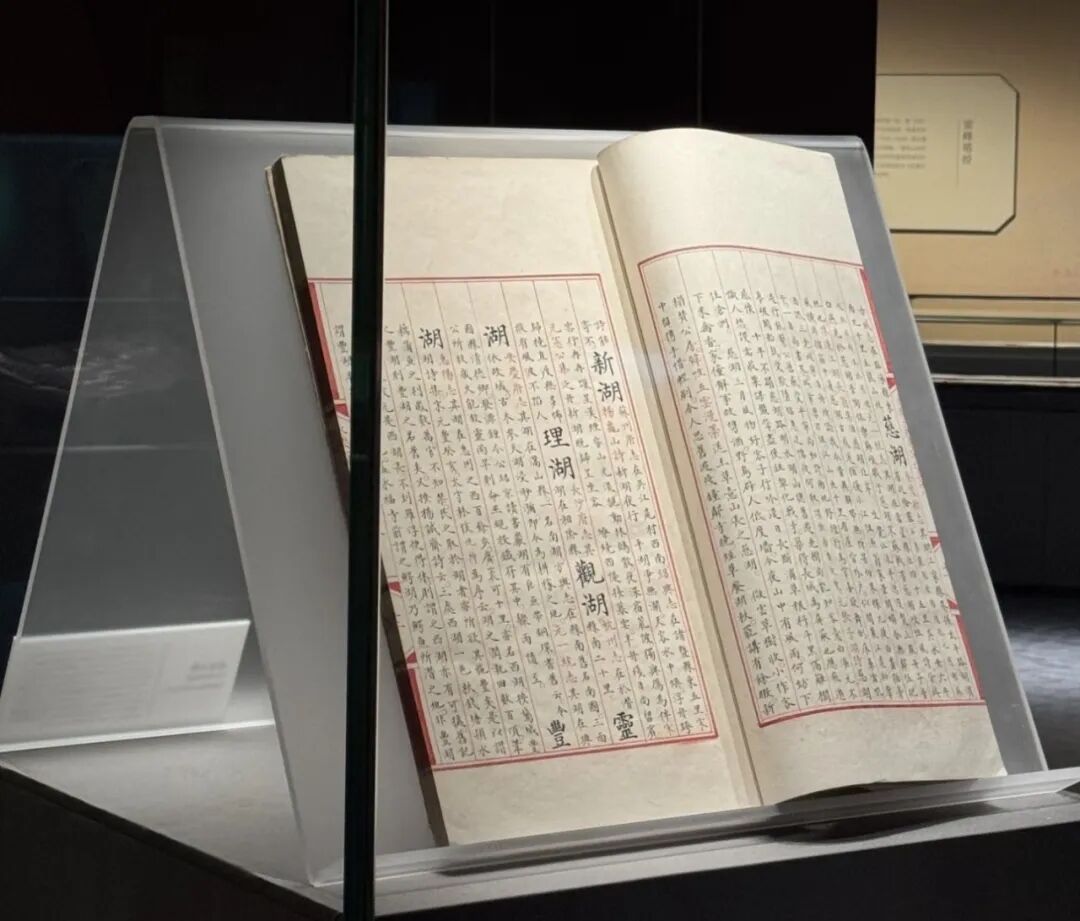

另一个早期的例子是《永乐大典》,由明朝永乐皇帝于1403-1408年组织编纂,其中包含了大量关于科学、技术、宗教、历史和文学等方面的信息。由于此书体量太大,所以无法将其刻板印刷,一共仅存三份抄本。在1557年皇宫失火,《永乐大典》正本差点毁于大火之后,嘉靖皇帝则命人抄写了第三份。除非得到皇帝本人允许,一般情况下只有皇帝可以阅览此书(MeDermott,3332006,p.126-127)。

永乐大典(明)

在1644年明朝被推翻后,中国学者延续了他们系统地组织知识的努力。清朝的康熙皇帝和乾隆皇帝就为出版百科全书和汇编知识付出了巨大努力一一首先是由陈梦雷编辑的大型类书《古今图书集成》,于1726年出版(它是有史以来规模最大的图书之一,共有1万章、85万页和5000幅图)一一这说明人们当时已经意识到了信息获取的重要性。此书是在北京的皇家印刷局——武英殿书局印刷的。共印刷了约60份,这与欧洲百科全书的印刷数量相比,只能算是小巫见大巫了。

陈梦雷的经历也能说明些问题,他曾经被捕入狱,被皇帝下旨流放(两次),皇帝也曾一怒之下将他的名字从该项目中剔除。整个项目都是在皇家主持下进行的,是属于朝廷、来自朝廷、为了朝廷的一个项目。

在欧洲,一般而言,百科全书和参考书是私人企业的产物,有时当局是非常抵制这些作品的印刷流传的,只是它们无力阻止。我们有理由认为,中国出版的一些参考型书籍是为参加科举考试的考生们服务的,也许“对官员们也能起到帮助作用”(Burke,2000,p.175)。此外,即使是普通的书籍也没有被广泛传播。

中国有公共图书馆,在宋代时期,只要有合理理由,人们是可以阅览其中的图书的,有前途的年轻学者甚至被允许在里面花上几年时间进行学习研究。然而,随着时间的推移,盗窃、火灾和自然损耗都减少了它们所拥有的藏书的数量。明朝时期,这些图书馆的藏书被缩减为它们本拥有的书籍中的一小部分。公共图书馆不再是学习的中心,多数书籍都集中到了少数人手中,而由于他们对藏书戒备森严,所以公众也很难获得这些资源(McDermott,2006,p.127-147)。

无论如何,很明显的是,中国的启蒙运动(如果这么表达是正确的话)没能产生出欧洲启蒙运动所产生的结果。它的研究计划包含很少,甚至不包含对有用知识的研究,用一个简洁的表述就是,中国学者们“在实践着他们自己文化的价值观”(DeBary,1975b,p.205)。例如,数学和天文学被用来重建礼仪场合使用的青铜钟的大小和形状,或是重新制造古代的马车。

尽管考证运动的起源可被看作一场抗议1644年清军入关的反叛运动,但它却无法让自己摆脱正统思想的限制,它的研究仍然主要局限于朝廷所支持的研究内容。如果当时的中国帝国政府没有兴趣将学术研究向有利于有用知识或经济发展的方向上引导,那就更不存在其他的机构有兴趣或有能力这样做了。

中国学术研究的计划仍然维持着它的回溯性:证明古代圣人是正确的,对他们的著作进行解读是有意义的智力活动,但这些活动都没有带来能改变世界历史进程的技术发展。

将中国的经历形容成“失败”是错误的。真正不同且独一无二的,是18世纪欧洲的经历。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/xBHbmigk9-_3XCOl5PN91Q

编辑 | 人格与社会课题组黄传斌